Dalam lanskap budaya Jawa, ruang tidak hanya dimaknai sebagai bentang fisik yang dapat diukur melalui peta dan koordinat. Ia merupakan wadah makna yang menyatukan spiritualitas, kosmologi, dan kehidupan manusia dalam satu keselarasan yang utuh. Pandangan ini menjadikan Yogyakarta lebih dari sekadar kota; ia adalah ruang hidup yang dibentuk oleh filosofi dan kesadaran kosmis. Di tengah ruang itulah hadir Sumbu Filosofi, poros imajiner yang sejak berabad-abad lalu menjadi jantung simbolis sekaligus spiritual kota.

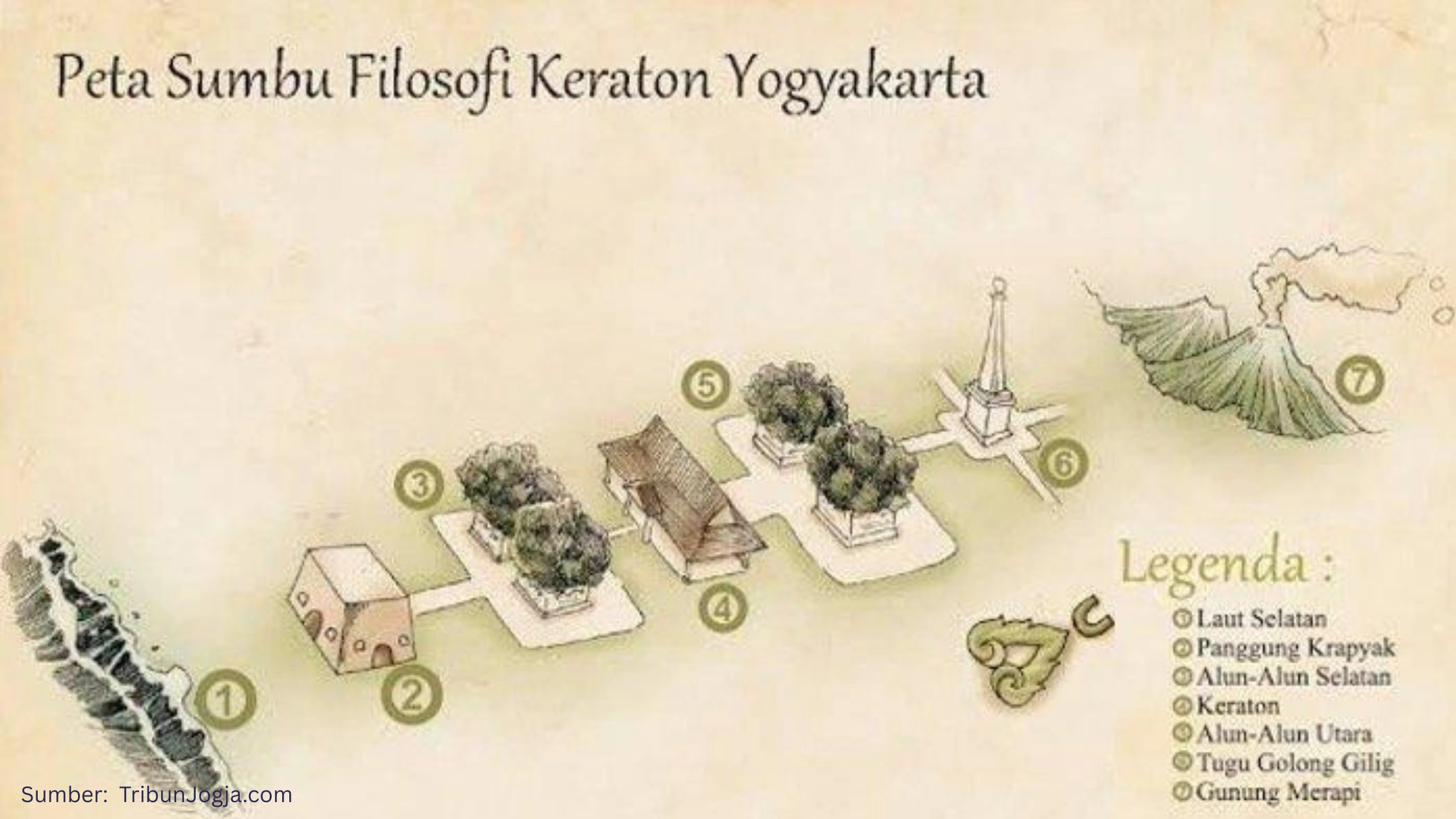

Sumbu Filosofi Yogyakarta bukan sekadar garis lurus yang menghubungkan Gunung Merapi di utara, Keraton Yogyakarta di tengah, dan Laut Selatan di selatan. Ia merepresentasikan keterhubungan antara alam, manusia, dan spiritualitas, yang sejak awal dirancang untuk mencerminkan keseimbangan kosmos dalam kehidupan orang Jawa. Di dalamnya terkandung nilai Hamemayu Hayuning Bawana, prinsip hidup yang menuntun manusia menjaga harmoni antara dirinya, lingkungan, dan Sang Pencipta. Dari perspektif geospasial, sumbu ini menunjukkan bahwa ruang tidak hanya bersifat fungsional, tetapi juga sarat makna dan pesan moral.

Dalam konteks modern, nilai-nilai itu tetap hidup dan bahkan diakui secara global. Sumbu Filosofi Yogyakarta kini tercatat sebagai Warisan Dunia oleh UNESCO karena keunikannya dalam memadukan tata ruang dan filosofi hidup masyarakat Jawa. Garis yang membentang dari utara ke selatan bukanlah hasil kebetulan arsitektural, melainkan wujud dari pemikiran yang menghubungkan manusia dengan alam semesta.

Simbol dan Makna Ruang dalam Satu Garis Lurus

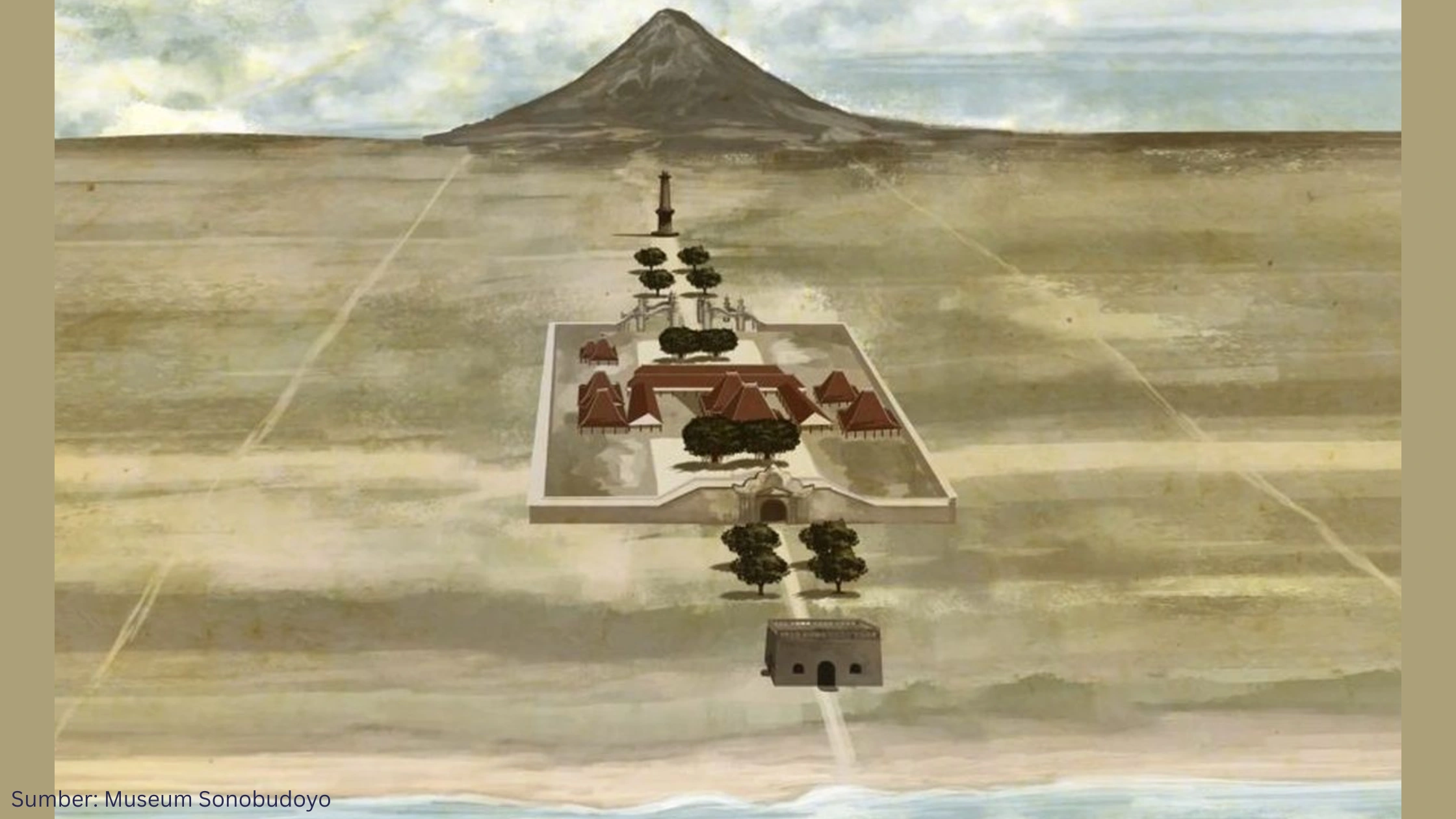

Sumbu Filosofi Yogyakarta berakar dari pandangan Sultan Hamengkubuwono I tentang dunia sebagai satu kesatuan kosmos yang saling berinteraksi. Garis imajiner ini menggambarkan perjalanan hidup manusia, dari kelahiran yang dilambangkan Gunung Merapi, perjalanan duniawi yang dipusatkan di Keraton, hingga kematian dan kembali ke asal yang disimbolkan oleh Laut Selatan. Gunung menjadi representasi spiritualitas tinggi dan sumber kehidupan, Keraton melambangkan keseimbangan antara dimensi duniawi dan rohani, sementara laut mencerminkan pelepasan diri serta penyatuan dengan semesta.

Dalam perspektif geospasial, garis lurus ini menembus poros utama kota Yogyakarta: mulai dari Tugu Pal Putih, Malioboro, Alun-Alun Utara, Keraton, Panggung Krapyak, hingga bermuara ke Laut Selatan. Setiap titik pada sumbu ini memiliki pesan filosofis yang saling bertaut, misalnya Malioboro, yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai jalur pertemuan manusia, ruang interaksi sosial, sekaligus simbol perjalanan spiritual yang terus berlangsung.

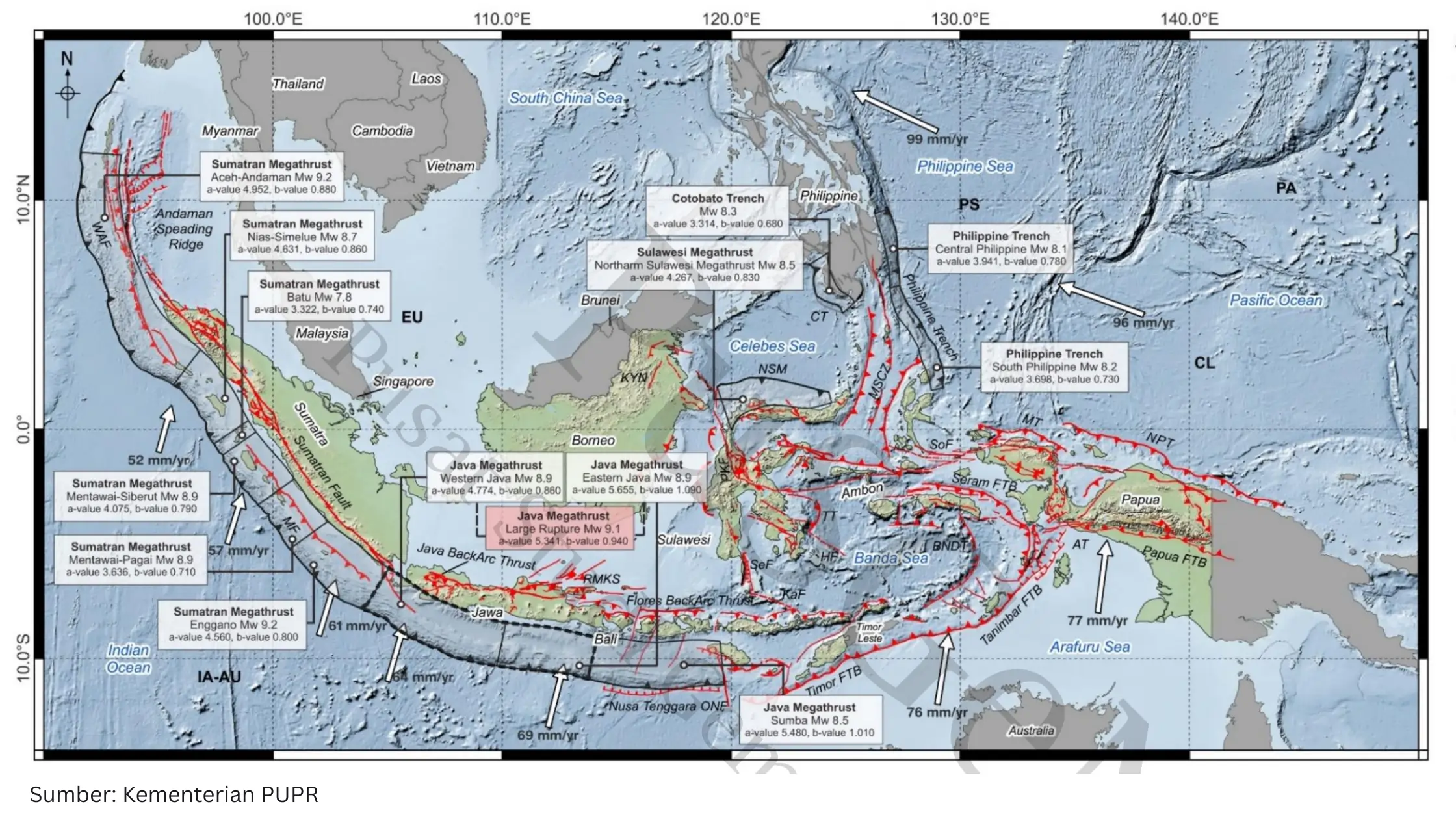

Di sisi ilmiah, tata letak berbasis kosmologi ini menunjukkan kecanggihan peradaban Jawa dalam membaca orientasi ruang dan fenomena alam. Gunung Merapi yang aktif menjadi simbol energi geologi yang dinamis, sementara Laut Selatan mencerminkan kekuatan pasang surut dan perubahan. Kombinasi dua elemen ekstrem ini memperlihatkan pemahaman mendalam masyarakat Jawa tentang keseimbangan ekosistem dan keterkaitan fenomena alam dalam satu sistem bumi yang hidup.

Lebih jauh, di balik nilai spiritualnya, Sumbu Filosofi juga menampilkan kecermatan perencanaan ruang yang sejalan dengan prinsip modern Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Saat mendirikan Keraton pada 1755, Sultan Hamengkubuwono I memilih lokasi yang aman, tidak terlalu dekat dengan Merapi dan cukup jauh dari pesisir selatan yang rawan tsunami. Pusat kota ditempatkan tepat di antara dua kekuatan alam besar sehingga secara simbolis dan fungsional menjadi titik keseimbangan sekaligus perlindungan. Dengan cara pandang ini, Sultan tidak hanya membangun kota yang indah dan sakral, tetapi juga tangguh secara ekologi dan mitigasi.

Sains Juga Punya Sisi Spiritual

Melihat konsep garis filosofis Yogyakarta menunjukkan bahwa masyarakat Jawa telah lebih dulu memahami prinsip dasar dari ilmu geografi modern, khususnya konsep interconnected geodynamics, sebuah gagasan bahwa bumi adalah sistem yang saling berhubungan dan dinamis. Pada tahun 1755, Sri Sultan Hamengkubuwono I menerapkan prinsip ini ketika membangun Keraton Yogyakarta di antara Gunung Merapi dan Laut Selatan. Ia menciptakan Sumbu Filosofi yang menyatukan dimensi alam, manusia, dan spiritualitas dalam satu poros kosmis. Apa yang kala itu dirumuskan melalui intuisi dan kebijaksanaan kosmologis Jawa, kini terbukti sejalan dengan pandangan ilmiah modern yang memandang bumi sebagai organisme hidup yang saling berpengaruh antara satu bagian dan lainnya.

Konsep ini sejalan dengan teori geotektonik dalam geologi modern, di mana pergeseran lempeng dan tekanan tektonik di satu titik dapat menimbulkan efek di wilayah lain. Dengan demikian, Sumbu Filosofi Yogyakarta tidak sekadar simbol mistis atau warisan budaya, tetapi juga representasi awal dari pemahaman sistemik terhadap ruang dan dinamika geospasial. Dalam konteks tersebut, peta tidak lagi dilihat hanya sebagai alat observasi, melainkan juga sebagai medium refleksi: cara manusia membaca relasi antara dirinya, alam, dan semesta.

Pandangan ini diperkuat oleh pemikiran Adam Bobbette, dosen University of Glasgow, dalam perbincangannya dengan Bagus Muljadi, Asisten Profesor Teknik Kimia dan Lingkungan di University of Nottingham, dalam podcast Endgame berjudul “How Java Shaped Modern Earth Sciences.” Bobbette menegaskan bahwa tradisi dan spiritualitas di Pulau Jawa berperan penting dalam membentuk cara dunia memahami ilmu kebumian. Ia menunjukkan bahwa sains modern tidak muncul dari penolakan terhadap mitos, tetapi justru berkembang dari dialog antara rasionalitas Eropa dan kebijaksanaan Nusantara yang kaya makna.

Dalam tradisi Jawa, gunung, laut, dan batu tidak dianggap sebagai benda mati, melainkan sebagai entitas hidup yang memiliki roh dan daya. Pandangan ini menantang paradigma antroposentris dalam sains modern yang menempatkan manusia sebagai pusat kontrol alam. Sebaliknya, dalam kosmologi Jawa, manusia adalah bagian dari tatanan semesta yang lebih besar. Dari sini lahir etika geospasial, sebuah pandangan bahwa hubungan manusia dan bumi harus berdasar dialog dan keseimbangan. Di tengah krisis iklim global, kesadaran ini menjadi makin penting, bahwa menjaga bumi bukan hanya tugas ilmiah, tetapi juga panggilan spiritual.

Terkoneksi secara Ruang dan Spiritual

Sumbu Filosofi Yogyakarta mengajarkan bahwa sains dan spiritualitas bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua wajah dari kesadaran yang sama. Dalam garis imajiner yang menghubungkan Merapi, Keraton, dan Laut Selatan, tersimpan pesan mendalam tentang harmoni antara manusia dan alam, antara logika dan intuisi, antara ilmu pengetahuan dan keyakinan.

Sri Sultan Hamengkubuwono I telah menunjukkan bahwa perencanaan ruang dapat menjadi ekspresi kebijaksanaan, di mana tata kota bukan hanya persoalan arsitektur, tetapi juga cerminan keseimbangan kosmos. Di tengah tantangan modern seperti urbanisasi dan perubahan iklim, Sumbu Filosofi menjadi pengingat bahwa pembangunan seharusnya berpijak pada keselarasan ekologis dan nilai-nilai kemanusiaan.

Yogyakarta bukan hanya warisan budaya, tetapi juga laboratorium hidup bagi hubungan manusia dengan bumi. Ia menegaskan bahwa menjaga ruang berarti menjaga jiwa dan memahami bumi adalah bagian dari memahami diri sendiri.