Tanah Papua yang kaya akan pegunungan megah dan bentang alam memukau menyimpan ironi dalam persoalan yang semestinya telah lama teratasi, yaitu akses kesehatan yang belum merata. Pembangunan infrastruktur yang terus digencarkan serta kemajuan teknologi medis di tingkat nasional tampak belum sepenuhnya menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari pusat layanan. Kenyataan bahwa jarak, medan berat, dan minimnya fasilitas medis masih dapat menentukan hidup atau mati di saat genting menjadi gambaran betapa seriusnya masalah ini.

Tragedi yang menimpa Irene Sokoy, seorang ibu hamil yang ditolak empat rumah sakit di Jayapura, menunjukkan rapuhnya sistem rujukan di wilayah timur Indonesia. Perjalanan darurat yang semestinya menyelamatkan nyawa justru berubah menjadi rantai penolakan, memperlihatkan bahwa akses terhadap rumah sakit tidak hanya bergantung pada keberadaan fasilitas, tetapi sangat dipengaruhi kondisi geografis dan distribusi layanan yang timpang. Kasus ini menegaskan bahwa persoalan kesehatan di Papua tidak dapat dipisahkan dari tantangan geospasial yang mengitarinya.

Ketika Rujukan Berujung Petaka

Kisah tragis Irene Sokoy di Jayapura memperlihatkan bagaimana sebuah kondisi darurat dapat berubah menjadi petaka ketika sistem rujukan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Irene mengalami kehamilan berisiko tinggi akibat panggul sempit dan janin berukuran besar, kondisi yang membutuhkan penanganan segera melalui tindakan medis khusus. Alih-alih menerima layanan cepat, ia justru menghadapi penolakan berulang.

Rumah sakit pertama menolak dengan alasan dokter sedang cuti. Rujukan ke rumah sakit kedua kembali menemui hambatan karena fasilitas yang dibutuhkan tidak tersedia. Perjalanan ke rumah sakit ketiga dan keempat pun tidak membawa perubahan, hingga kondisi gawat janin terjadi sebelum Irene mencapai layanan yang dapat menyelamatkannya. Kehilangan nyawa seorang ibu dalam proses rujukan menjadi pukulan telak bagi sistem kesehatan.

Kasus ini mendorong Presiden Prabowo Subianto memerintahkan audit menyeluruh terhadap empat rumah sakit tersebut, dan Kementerian Kesehatan memperluas investigasi hingga tingkat dinas kesehatan. Tindakan ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut bukan sekadar kelalaian individual, tetapi sinyal adanya masalah struktural dalam akses kesehatan di wilayah terpencil.

Mengungkap Ketimpangan Melalui Peta

Persoalan yang terungkap melalui kasus Irene sejatinya sejalan dengan temuan penelitian Universitas Airlangga mengenai akses layanan bedah obstetri darurat. Penelitian berjudul “Geospatial Access to Emergency Obstetric Surgery in Indonesia: Is Travel Time for Access Too Long?” memanfaatkan teknologi pemetaan digital untuk memvisualisasikan jarak, waktu tempuh, dan distribusi fasilitas kesehatan.

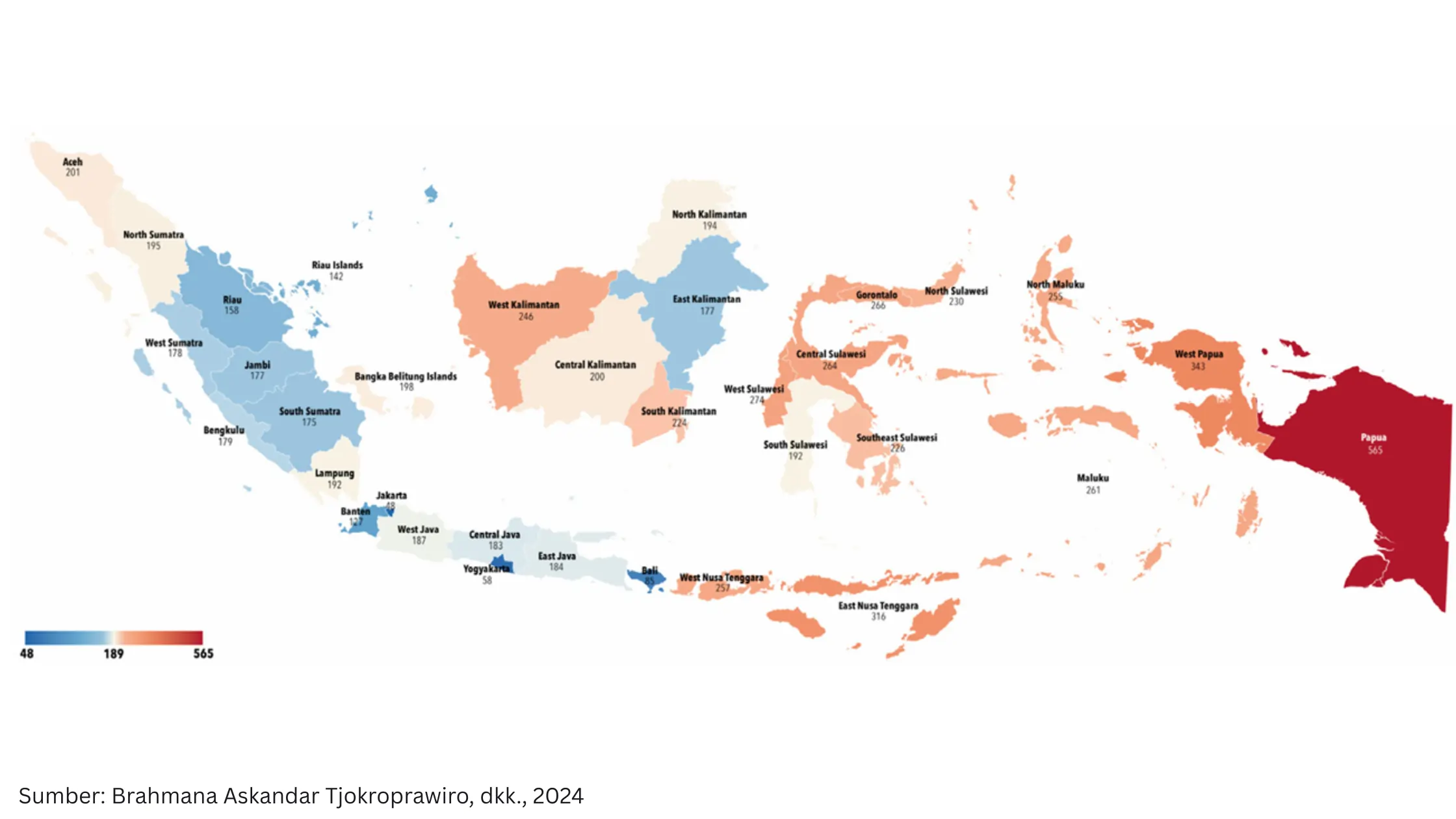

Hasil penelitian memperlihatkan kontras tajam antara capaian nasional dan kondisi lapangan. Secara rata-rata, 94,5% perempuan usia subur di Indonesia dapat mencapai layanan penting ini dalam dua jam, melampaui target global LCoGS. Namun, delapan provinsi masih tertinggal, terutama wilayah timur yang dihimpit tantangan geografis. Papua Selatan hanya mencapai 42,8%, sementara Papua Pegunungan mencatat 46,7%. Angka sempurna yang dicapai Jakarta menunjukkan betapa timpangnya akses antarwilayah.

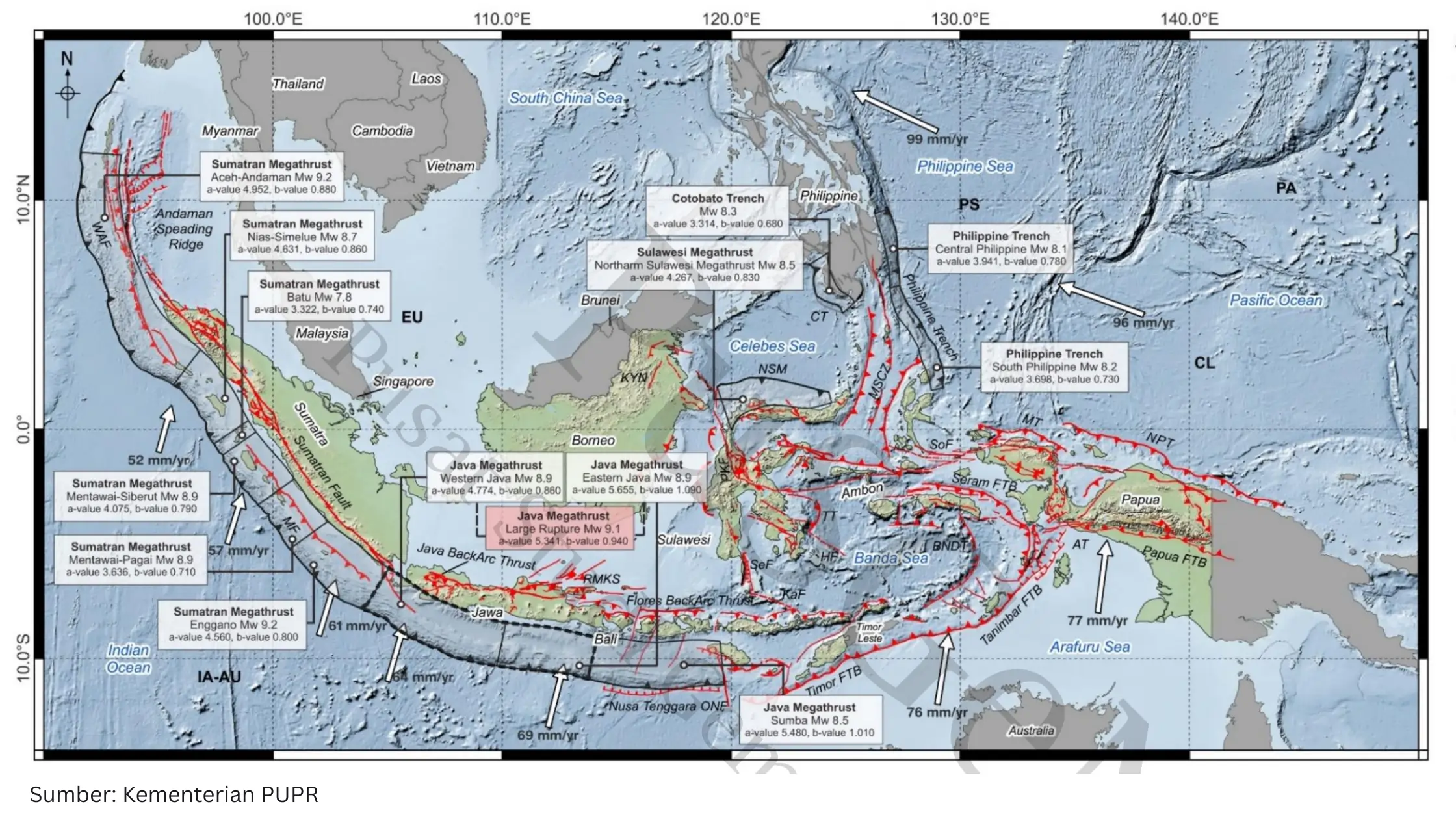

Kondisi ini tidak lepas dari karakter geografi Indonesia yang terfragmentasi. Keberadaan 3.202 rumah sakit dengan 2.855 layanan OBGYN ternyata belum cukup menjamin akses, terutama ketika permukiman terpencar, jalan sulit dilalui, dan transportasi terbatas. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 mencatat Papua dan Papua Barat sebagai wilayah dengan Angka Kematian Ibu (AKI) tertinggi di Indonesia, masing-masing 565 dan 343 jiwa. Angka ini tidak lepas dari hambatan spasial yang nyata: sulitnya mencapai fasilitas vital pada saat darurat.

Baca juga: Teknologi Geospasial Ungkap Waktu Tempuh untuk Akses Fasilitas Kesehatan Terlalu Lama

Memanfaatkan Teknologi, Mendekatkan Harapan

Pemanfaatan teknologi geospasial yang dilakukan dalam penelitian Universitas Airlangga membuka cara pandang baru dalam memahami ketidakmerataan akses kesehatan di Indonesia. Data yang dianalisis tidak hanya berfokus pada jumlah fasilitas, tetapi juga mempertimbangkan jarak tempuh, kepadatan penduduk, kondisi medan, hingga keterjangkauan transportasi. Pemetaan berbasis spasial ini membantu pemerintah melihat titik-titik lemah dalam jaringan layanan kesehatan, sekaligus menunjukkan area yang membutuhkan intervensi segera. Pendekatan ini memberikan gambaran yang jauh lebih presisi tentang bagaimana masyarakat benar-benar bergerak dan mengakses layanan vital, seperti bedah obstetri darurat.

Hasil pemetaan tersebut menegaskan bahwa kebijakan kesehatan tidak bisa lagi dibuat dengan pendekatan seragam. Wilayah-wilayah di Jawa mungkin dapat mengandalkan pembangunan rumah sakit baru untuk mengakomodasi kebutuhan penduduk yang padat. Namun, Papua, Maluku, dan daerah pegunungan atau kepulauan lainnya membutuhkan solusi yang berbeda. Medan berat, jarak antardesa yang berjauhan, serta keterbatasan transportasi membuat rumah sakit permanen tidak selalu menjadi jawaban. Layanan seperti rumah sakit keliling, klinik berjalan yang dapat bergerak mengikuti kebutuhan masyarakat, ambulans udara untuk menembus rute sulit, hingga telemedisin untuk mengatasi keterbatasan tenaga dokter menjadi pilihan yang jauh lebih relevan.

Pendekatan berbasis geospasial memastikan bahwa kebijakan dibangun berdasarkan kebutuhan nyata, bukan asumsi yang menyamar sebagai angka rata-rata nasional. Hal ini penting karena pencapaian nasional sering kali tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Bagi ibu hamil di pulau terpencil atau lembah pegunungan, satu jam tambahan perjalanan bisa menentukan hidup atau mati.

Tragedi yang menimpa Irene Sokoy menjadi pengingat bahwa akses kesehatan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan fasilitas, tetapi oleh kemampuan masyarakat menjangkaunya dengan cepat. Teknologi geospasial memberikan peta jalan menuju pemerataan layanan yang lebih adil. Ketika data digunakan sebagai fondasi kebijakan, peluang menyelamatkan lebih banyak nyawa menjadi makin nyata.