Ruang Publik sebagai Cermin Demokrasi

Apakah kota hari ini masih menyediakan ruang yang cukup bagi warganya untuk menyuarakan pendapat, termasuk melalui aksi unjuk rasa? Pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi jawabannya justru menyingkap bagaimana ruang kota sesungguhnya bukan sekadar urusan tata bangunan atau infrastruktur, melainkan juga refleksi relasi kuasa antara negara dan warga.

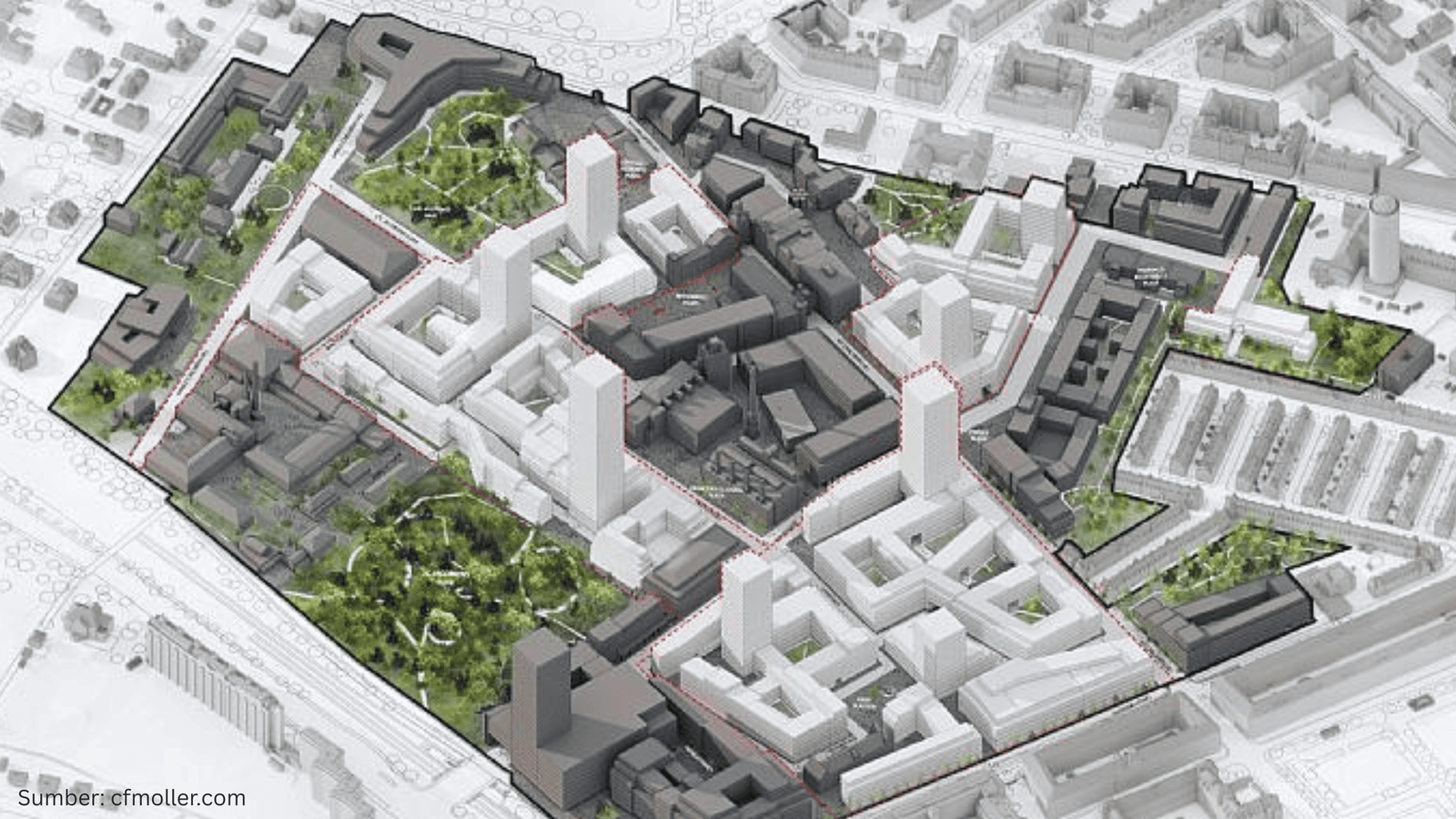

Sejarah panjang perkotaan menunjukkan bahwa ruang kota selalu berfungsi sebagai arena politik. Di Yunani kuno, agora menjadi tempat warga berkumpul untuk berdiskusi sekaligus menantang penguasa. Di Eropa modern, pola ini bertahan melalui keberadaan plaza atau square yang diletakkan secara sengaja berhadapan langsung dengan gedung pemerintahan. Parliament Square di London, Place de la Republique di Paris, hingga Federation Square di Melbourne adalah contoh bagaimana ruang kota tidak hanya memfasilitasi interaksi sosial, tetapi juga memberi ruang vis-à-vis antara rakyat dan institusi negara.

Desain kota semacam ini bukan kebetulan. Ia adalah pernyataan arsitektural bahwa negara hadir di tengah rakyat, dan rakyat berhak hadir di depan negara. Dengan kata lain, ruang kota secara fisik memungkinkan adanya kebebasan berekspresi karena memberi ruang untuk massa berkumpul dan menyampaikan aspirasi tepat di hadapan simbol kekuasaan.

Beda Pola di Asia

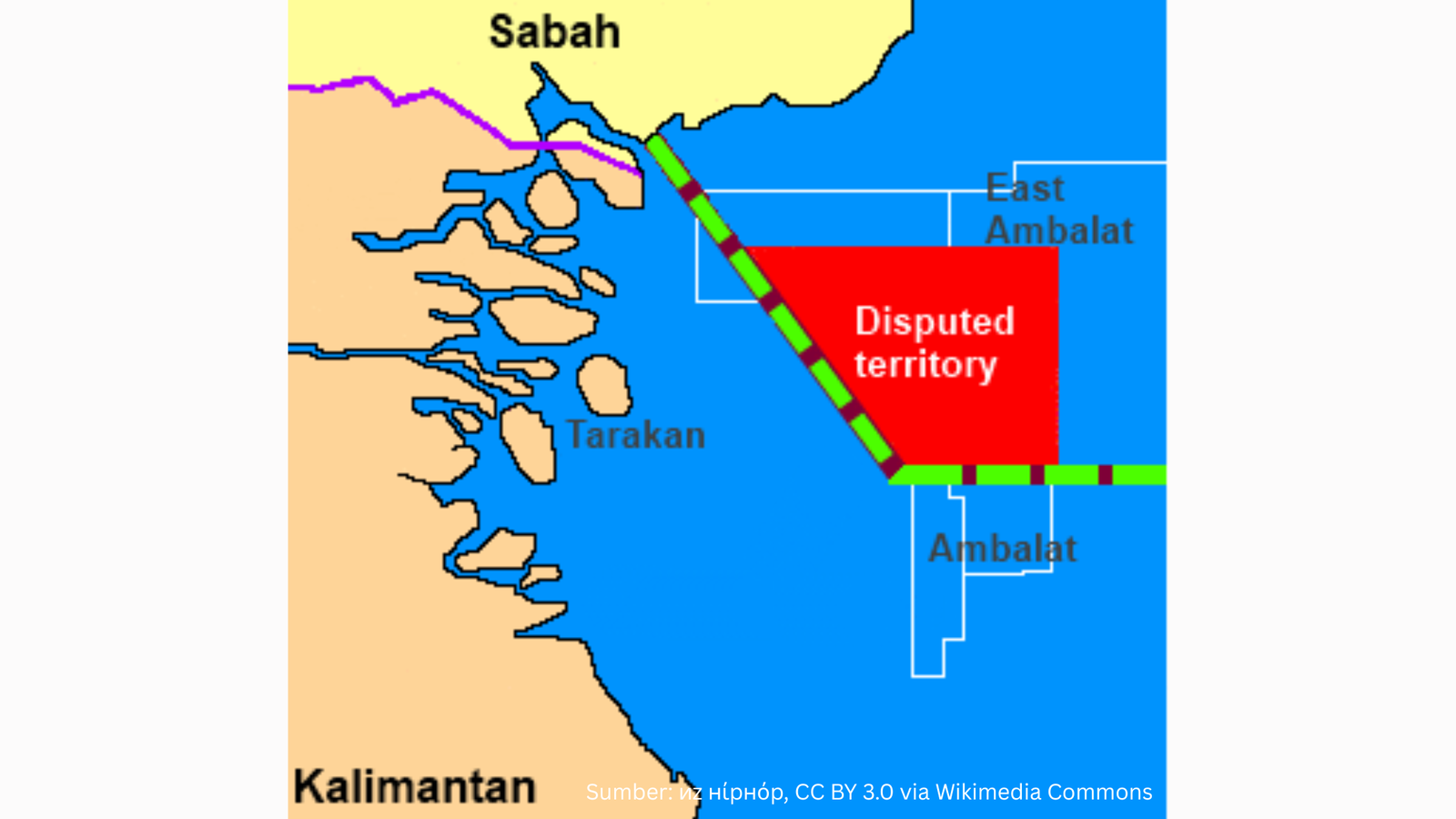

Namun, pola ini tidak selalu berlaku universal. Di Asia, sejarah ruang publik justru menunjukkan keterputusan antara arsitektur dan fungsi politik. Pada masa kerajaan, plaza atau alun-alun memiliki peran serupa dengan agora. Di Jawa, alun-alun selalu diletakkan di pusat kota, berhadapan langsung dengan pendopo bupati, penjara, dan masjid. Di Korea era Joseon, Gwanghwamun Plaza menjadi jalur simbolik antara rakyat dan istana. Di Tiongkok, Tiananmen Square dibangun sebagai ruang monumental rakyat.

Akan tetapi, modernisasi dan perubahan rezim menggeser makna itu. Alun-alun di banyak kota Asia kini lebih diperlakukan sebagai taman, ruang wisata, atau monumen sejarah. Fungsinya sebagai arena politik makin dipersempit, bahkan ditutup. Gwanghwamun Plaza memang direvitalisasi sebagai ruang publik, tetapi pemerintah Korea Selatan melarang demonstrasi di sana. Tiananmen Square masih berdiri sebagai ruang terbuka luas, tetapi menjadi ikon represi setelah peristiwa 1989. Secara arsitektural ruangnya ada, namun secara politik telah “dimatikan”.

Tata Ruang di Indonesia

Bagaimana dengan Indonesia? Beberapa kota di Indonesia menampilkan fenomena yang menarik. Salah satu yang paling kentara adalah warisan tata ruang alun-alun Jawa yang masih terasa hingga kini. Banyak kota tetap menempatkan ruang terbuka publik berhadapan langsung dengan kantor pemerintahan, menjadikannya titik aksi massa. Tugu Pahlawan di Surabaya kerap menjadi pusat demonstrasi, apalagi lokasinya bersebelahan dengan Kantor Gubernur Jawa Timur. Alun-Alun Tugu di Malang pun memiliki posisi strategis di depan Balai Kota, menjadikannya simbol keterhubungan rakyat dengan pemerintah lokal.

Namun, ketika kita melihat ke pusat negara, situasinya berbeda. Gedung DPR RI di Jakarta adalah contoh bagaimana desain ruang justru membatasi interaksi publik. Jalan di depan DPR memang menjadi titik ikonik demonstrasi, tetapi akses fisiknya penuh penghalang, seperti pagar tinggi yang membentengi gedung, jalan layang yang membatasi pandangan di sisi utara, dan jalan tol di sisi timur yang menciptakan jarak fisik sekaligus psikologis antara rakyat dan wakilnya. Ruang yang seharusnya menjadi arena politik terbuka, justru berubah menjadi ruang terhalang dan penuh sekat.

Negara-negara Eropa dan Amerika Latin cenderung menjaga tradisi plaza yang terbuka, menjadikannya indikator keterbukaan politik. Sementara di banyak kota Asia, ruang fisik masih ada, tetapi fungsi politiknya dibatasi, seperti menjadi tanda bahwa demokrasi hadir malu-malu.

Jika ditarik ke kesimpulan lebih luas, maka kualitas demokrasi suatu negara bisa diukur melalui desain ruang kotanya. Apakah kota menyediakan ruang terbuka publik yang memungkinkan rakyat hadir di hadapan kekuasaan? Atau, justru kota didesain untuk menjauhkan rakyat dari simbol negara, melalui pagar, jalan tol, atau aturan yang membatasi penggunaan ruang?

Akhir kata, jika kita percaya bahwa demokrasi bukan hanya soal prosedur elektoral, melainkan juga soal akses warga untuk menyuarakan pendapat secara langsung, maka kota perlu didesain ulang sebagai arena politik. Ruang publik tidak boleh hanya dipandang sebagai taman kota, ruang estetis, atau area wisata. Ia harus difungsikan kembali sebagai medium keterhubungan antara negara dan rakyat.