(OPINI) Bagaimana Perspektif Keadilan Spasial dalam Konteks Pagar Beton Laut?

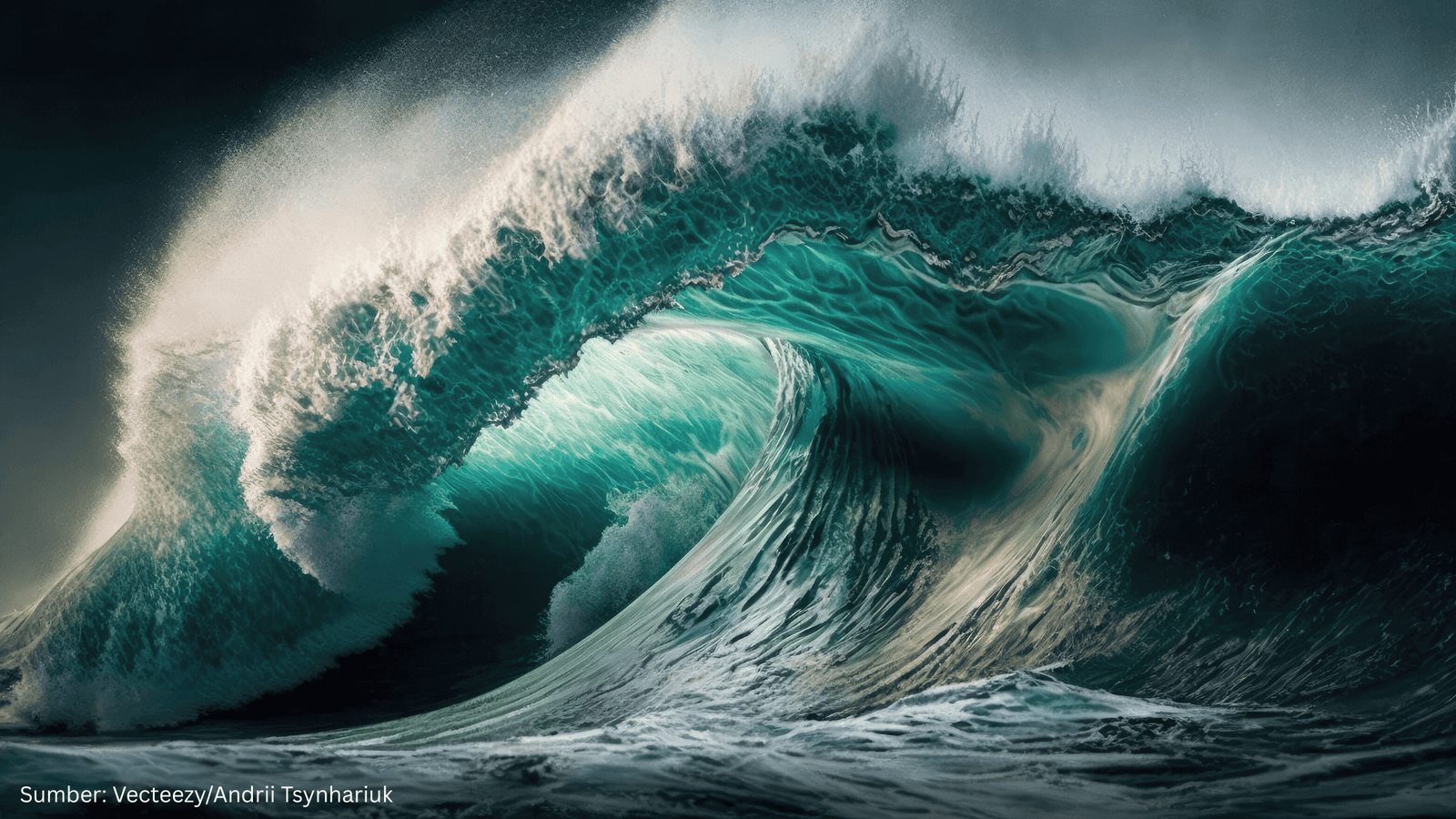

Polemik terkait pagar beton raksasa yang berdiri di perairan Cilincing, Jakarta Utara, terus menjadi sorotan publik. Struktur sepanjang 2 hingga 3 kilometer itu viral di media sosial setelah para nelayan mengeluhkan kesulitan melaut karena jalurnya terhalang.

Menanggapi hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam pembangunan pagar beton tersebut. Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menegaskan bahwa urusan izin merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah provinsi.

"Kewenangannya ada di KKP terkait perizinan. Yang kedua, karena ini wilayahnya ada di sekitaran lokasinya ada di Pelabuhan Marunda, silakan pertanyakan kepada pengelola pelabuhan," ujar Chico dikutip dari JawaPos.com.

Chico menjelaskan bahwa lokasi pagar beton itu berada di sekitar Pelabuhan Marunda sehingga Pemprov tidak memiliki otoritas langsung dalam perizinannya. Ia menekankan bahwa regulasi terkait ada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Di sisi lain, KKP memastikan proyek pagar laut tersebut telah mengantongi izin resmi. Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut KKP, Fajar, menyampaikan bahwa pihaknya tidak hanya memberikan izin lengkap, tetapi juga memastikan nelayan tetap memiliki akses.

"Proyek tersebut memiliki izin lengkap dan di lapangan pemrakarsa tidak menutup akses bagi nelayan," kata Fajar dalam keterangannya kepada Disway.id, Kamis, 11 September 2025.

Soal Keadilan Spasial

Pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI dan Kementerian KKP menunjukkan adanya ketegangan antara legalitas administratif dan realitas yang dialami oleh masyarakat. Secara hukum, proyek sah karena berizin. Namun, dari sudut pandang keadilan spasial, akses nelayan jelas terganggu. Nelayan kecil, yang paling bergantung pada ruang laut terbuka, menjadi pihak yang menanggung dampak langsung dari perubahan tata ruang pesisir.

Itulah sebenarnya yang menjadi titik penting dari keadilan spasial. Ruang bukan hanya milik pemodal atau negara, tetapi juga milik masyarakat yang hidup dan berinteraksi di dalamnya. Keadilan spasial menuntut distribusi ruang yang adil. Ruang yang adil termasuk kelompok rentan, seperti nelayan tradisional, untuk mendapat kesempatan yang setara dalam memanfaatkan sumber daya.

Sayangnya, dalam kasus Cilincing, keadilan spasial tampak timpang. Keputusan perizinan berada jauh di tingkat pusat, sedangkan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir di tingkat lokal. Nelayan tidak memiliki ruang yang memadai untuk menyuarakan keberatan mereka dalam proses perencanaan sehingga aspirasi mereka tenggelam di balik legitimasi formal izin proyek.

Jika pagar beton dibiarkan tanpa solusi, maka akan tercipta ketidakadilan spasial ganda. Pertama, nelayan kehilangan akses pada ruang hidup mereka. Kedua, ruang laut diprivatisasi untuk kepentingan industri, sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton di halaman rumahnya sendiri.

Keadilan spasial seharusnya mendorong perencanaan tata ruang yang lebih partisipatif dan inklusif. Proyek-proyek besar di kawasan pesisir harus membuka ruang dialog dengan nelayan dan komunitas lokal, bukan sekadar mengandalkan dokumen izin. Dengan demikian, setiap infrastruktur yang dibangun tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial.

Kasus pagar beton di Cilincing adalah peringatan. Pembangunan yang mengabaikan keadilan spasial berisiko memperdalam jurang ketidaksetaraan dan memarginalkan mereka yang seharusnya menjadi prioritas perlindungan, yaitu masyarakat pesisir.

Baca juga: Peta dan Keadilan: Mengapa Menteri Rini Dorong Reformasi Geospasial?