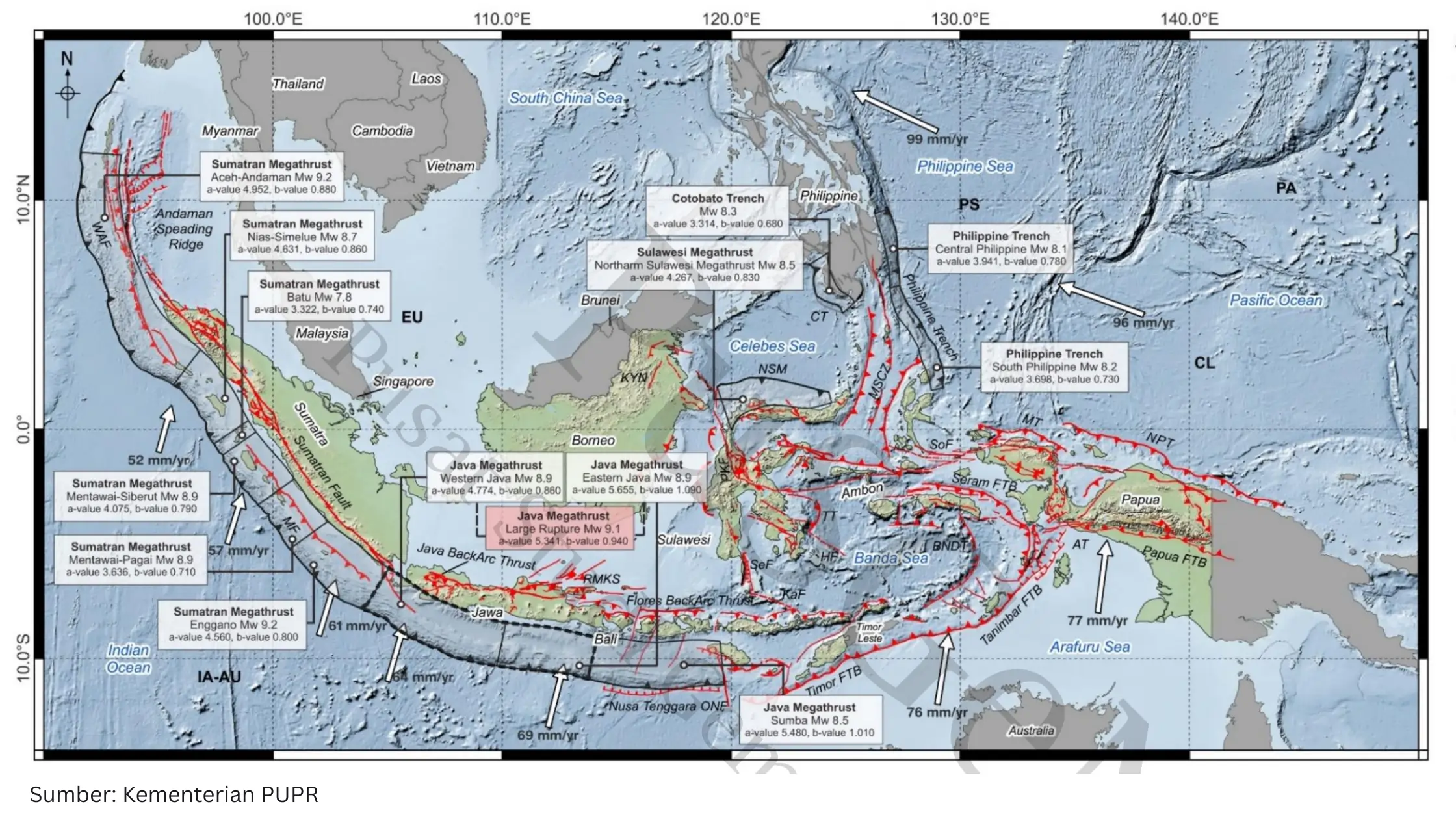

Pembangunan infrastruktur strategis di Indonesia kerap kali tidak diiringi dengan pemanfaatan data geospasial secara optimal. Padahal, data ini sangat krusial untuk memetakan risiko bencana dan merancang sistem mitigasi yang tangguh. Dua contoh nyata adalah pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di pesisir selatan Kulon Progo dan urbanisasi masif di wilayah Cekungan Bandung. Kedua wilayah ini menyimpan potensi bahaya geologis yang besar, tetapi pembangunan di sana nyaris tidak mencerminkan adanya perencanaan berbasis risiko kebencanaan.

Temuan mutakhir dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyoroti betapa berbahayanya kondisi ini. Dalam ekspedisi paleotsunami yang dilakukan pada Mei 2025, Tim Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN menemukan endapan tsunami purba di kawasan pesisir selatan Kulon Progo, hanya dua kilometer dari lokasi Bandara YIA. Temuan ini seharusnya menjadi peringatan serius bagi pengambil kebijakan untuk tidak lagi mengabaikan data geospasial dalam setiap proyek pembangunan besar.

Baca juga

Implikasi Geospasial Endapan Tsunami Purba terhadap Pembangunan Pesisir Selatan Jawa

Sementara, Cekungan Bandung menunjukkan bahwa wilayah metropolitan ini sedang menghadapi tekanan berat akibat eksploitasi ruang dan minimnya kontrol terhadap daya dukung lingkungan. Sebagai wilayah cekungan endapan vulkanik yang dikelilingi oleh pegunungan dan berada di jalur sesar aktif Lembang, kawasan ini memiliki kerentanan geologis yang tinggi.

Namun, pertumbuhan permukiman, alih fungsi lahan, dan pemanfaatan air tanah dalam skala besar dilakukan tanpa memperhatikan kondisi geospasial kawasan tersebut. Akibatnya, berbagai dampak mulai terlihat: penurunan muka tanah, ancaman pencarian tanah hingga risiko gempa lokal dan banjir bandang di beberapa titik kawasan.

Baca juga

Potensi Bencana yang Bisa Terjadi di Cekungan Bandung Menurut Kacamata Geospasial

Bukti Sejarah Tsunami di Sekitar YIA

Penelitian yang dilakukan oleh BRIN di wilayah Glagah, Kulon Progo, menemukan endapan tsunami purba yang diperkirakan berusia sekitar 1.800 tahun. Peneliti BRIN, Purna Sulastya Putra, menyatakan bahwa temuan ini memperkuat bukti bahwa kawasan selatan Yogyakarta memiliki sejarah panjang aktivitas tsunami. “Kami juga menemukan lapisan-lapisan yang lebih muda, yang sebelumnya telah ditemukan di Lebak dan Pangandaran. Ini menunjukkan bahwa kejadian tsunami kemungkinan besar telah berulang lebih dari sekali,” tambahnya, dikutip dari laman resmi BRIN.

Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah lokasi temuan ini sangat dekat dengan Bandara YIA. Purna menjelaskan bahwa posisi bandara yang hanya berjarak sekitar 300 meter dari garis pantai tanpa dilengkapi infrastruktur penahan tsunami menjadikannya sangat rentan. Ia mencontohkan Bandara Sendai di Jepang yang sudah dilengkapi tanggul dan hutan buatan, namun tetap terdampak parah oleh tsunami Tohoku tahun 2011.

Penurunan muka tanah, krisis air bersih, hingga seringnya terjadi banjir dan longsor menjadi tanda bahwa sistem penataan ruang di Cekungan Bandung belum memperhitungkan daya dukung lingkungan secara menyeluruh. Menurut laporan Mongabay Indonesia, ketergantungan terhadap air tanah serta hilangnya area resapan karena alih fungsi lahan telah mempercepat degradasi ekologis kawasan ini.

Dalam konteks risiko seismik, kawasan ini juga berada dalam radius pengaruh Sesar Lembang, yang merupakan sesar aktif dengan potensi gempa signifikan. Kajian Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) pada 2023 menyatakan bahwa gempa akibat Sesar Lembang dapat berdampak langsung pada wilayah permukiman padat di Bandung Barat dan Utara.

Ekspansi Ekonomi-Sosial di Wilayah Rawan yang Terabaikan

Fenomena yang terjadi di wilayah Bandara YIA dan Cekungan Bandung menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur vital di kawasan rawan bencana tak hanya membawa konsekuensi teknis, tetapi juga sosial dan ekonomi yang kompleks. Setiap pembangunan berskala besar hampir selalu diikuti oleh ekspansi ekonomi. Namun, jika perencanaan kawasan tersebut tidak berbasis data geospasial dan tidak memperhitungkan risiko kebencanaan, maka masyarakatlah yang akan menanggung biaya paling mahal ketika bencana benar-benar terjadi.

Pembangunan tanpa perhitungan risiko telah memicu apa yang dikenal sebagai multilevel hazard, kondisi di mana berbagai jenis bahaya, baik dari faktor alam maupun aktivitas manusia, terjadi secara bersamaan, berjenjang, atau saling memengaruhi. Dalam konteks ini, bukan hanya satu jenis bencana yang dihadapi, melainkan akumulasi risiko yang kompleks, tsunami yang mengancam bandara dan kawasan bisnis, gempa yang merusak infrastruktur vital, hingga banjir dan krisis air yang mengganggu aktivitas ekonomi harian. Tanpa mitigasi menyeluruh, kondisi ini hanya akan memperbesar kerentanan wilayah dan memperparah dampaknya ketika bencana datang.

Sejak diresmikan pada tahun 2020, Bandara YIA memang telah menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi kawasan Kulon Progo dan pesisir selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Keberadaan bandara mendorong kemunculan hotel, pusat perbelanjaan, restoran, dan destinasi wisata baru di sekitar bandara. Pertumbuhan ekonomi ini tentu menjadi kabar baik, tetapi pada saat yang sama, pembangunan tersebut dilakukan di atas zona rawan tsunami yang belum dilengkapi sistem mitigasi komprehensif, seperti tanggul laut, hutan pantai, atau jalur evakuasi terpadu. Dalam jangka panjang, investasi yang masuk justru bisa berubah menjadi kerugian besar ketika kawasan ini terdampak bencana.

Situasi serupa terjadi di Cekungan Bandung. Kawasan ini dikenal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kreatif dan pendidikan di Jawa Barat, dengan infrastruktur yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Jalan tol, kawasan permukiman elite, pusat perbelanjaan, hingga infrastruktur teknologi dan transportasi terpusat di wilayah ini, Namun, Cekungan Bandung memiliki tantangan geologis yang kompleks: ia merupakan wilayah endapan kuarter yang rentan terhadap gempa, penurunan tanah, dan terletak dekat dengan Sesar Lembang, salah satu sesar aktif paling berbahaya di Pulau Jawa.

Saatnya Memasukan Geospasial dalam Regulasi Pembangunan

Pembangunan masif yang mendorong ekspansi ekonomi di wilayah-wilayah rentan bencana tanpa memperhitungkan risiko spasial dan geologis adalah bentuk kelalaian yang sistemik. Risiko tidak hanya terbatas pada kerusakan infrastruktur ketika bencana datang, tetapi juga pada hilangnya mata pencaharian, terganggunya rantai pasok lokal, hingga potensi lumpuhnya layanan publik yang vital.

Salah satu akar persoalan dari lemahnya mitigasi risiko dalam pembangunan adalah belum adanya regulasi nasional yang mewajibkan pemanfaatan data geospasial secara ketat. Banyak proyek infrastruktur besar yang tidak diawali dengan analisis spasial berbasis bencana, baik itu untuk gempa, banjir, tsunami, maupun risiko lingkungan lainnya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial memang sudah disahkan, tetapi implementasinya masih terbatas. Data geospasial yang tersedia melalui BIG sering kali tidak dijadikan acuan utama dalam perencanaan pembangunan baik oleh kementerian teknis maupun pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan.

Jika tren seperti ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin Indonesia akan menghadapi krisis spasial dalam bentuk kerugian ekonomi berulang akibat bencana yang sebenarnya bisa diantisipasi. Penanggulangan dan adaptasi terhadap bencana bukan lagi urusan teknis belaka, melainkan persoalan peradaban: bagaimana negara ini membangun ruang hidup yang aman, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh warganya.

Referensi: Spatial Highlights, BRIN