Cekungan Bandung, yang juga dikenal sebagai Bandung Raya, merupakan kawasan metropolitan utama di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Wilayah ini mencakup Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan sebagian Kabupaten Sumedang. Dengan luas sekitar 3.484,08 km², Cekungan Bandung dihuni oleh lebih dari 9 juta jiwa pada pertengahan tahun 2023, menjadikannya kawasan metropolitan terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.

Secara geologis, Cekungan Bandung terbentuk akibat aktivitas vulkanik Gunung Sunda Purba sekitar 125.000 hingga 50.000 tahun yang lalu. Letusan dahsyat gunung ini menciptakan kaldera besar yang kemudian terisi air, membentuk Danau Bandung Purba. Danau ini memiliki luas sekitar 60×40 km² dan berada pada ketinggian sekitar 725 meter di atas permukaan laut.

Seiring berjalannya waktu, danau purba ini mengering, meninggalkan dataran tinggi yang subur dan dikelilingi oleh pegunungan seperti Gunung Tangkuban Parahu, Gunung Burangrang, dan Gunung Malabar. Kondisi geografis ini menjadikan Cekungan Bandung sebagai wilayah yang strategis dan menarik untuk permukiman serta pengembangan ekonomi.

Menyimpan Potensi Bencana Besar

Namun, pertumbuhan pesat penduduk dan urbanisasi yang tidak terkendali telah menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan dan kebencanaan di kawasan ini. Masalah seperti penurunan permukaan tanah, krisis air, risiko gempa bumi, alih fungsi lahan, dan banjir menjadi tantangan serius yang perlu diatasi melalui pendekatan geospasial dan perencanaan yang berkelanjutan.

1.Penurunan Permukaan Tanah (Land Subsidence)

Salah satu masalah utama di Cekungan Bandung adalah penurunan permukaan tanah yang signifikan. Badan Geologi mencatat bahwa beberapa kawasan mengalami penurunan muka tanah dengan laju 15–20 cm per tahun, terutama di Kecamatan Dayeuhkolot, Majalaya, Banjaran, dan Rancaekek di Kabupaten Bandung, serta di Kota Cimahi. Penurunan ini disebabkan oleh kombinasi faktor alami dan aktivitas manusia, seperti pengambilan air tanah yang berlebihan dan beban bangunan di atas tanah yang tidak stabil.

Penelitian oleh Walungan.org menunjukkan bahwa di daerah Margasari, Buah Batu, terjadi penurunan permukaan tanah hingga 60 cm antara tahun 2014 hingga 2022. Penurunan ini diduga kuat akibat ekstraksi air tanah yang berlebihan, terutama pada akuifer dangkal hingga intermediate.

2.Krisis Air dan Degradasi Daerah Resapan

Cekungan Bandung menghadapi krisis air yang serius akibat perubahan lahan konservasi dan penyedotan air tanah yang masif. Menurut data dari Pokja AMPL, kawasan Bandung Utara (KBU), yang seharusnya menjadi daerah resapan air utama, telah mengalami alih fungsi menjadi pemukiman dan kawasan komersial. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas air tanah, serta meningkatkan risiko kekeringan.

Selain itu, alih fungsi lahan basah sawah di kawasan Cekungan Bandung juga berkontribusi pada terganggunya daur hidup air dan pemanasan iklim lokal. Menyusutnya lahan basah sawah telah memberikan kontribusi pada hilangnya fungsi lahan basah dalam mendukung layanan alam dan keberlanjutan ekosistem Cekungan Bandung sebagai hulu DAS Citarum.

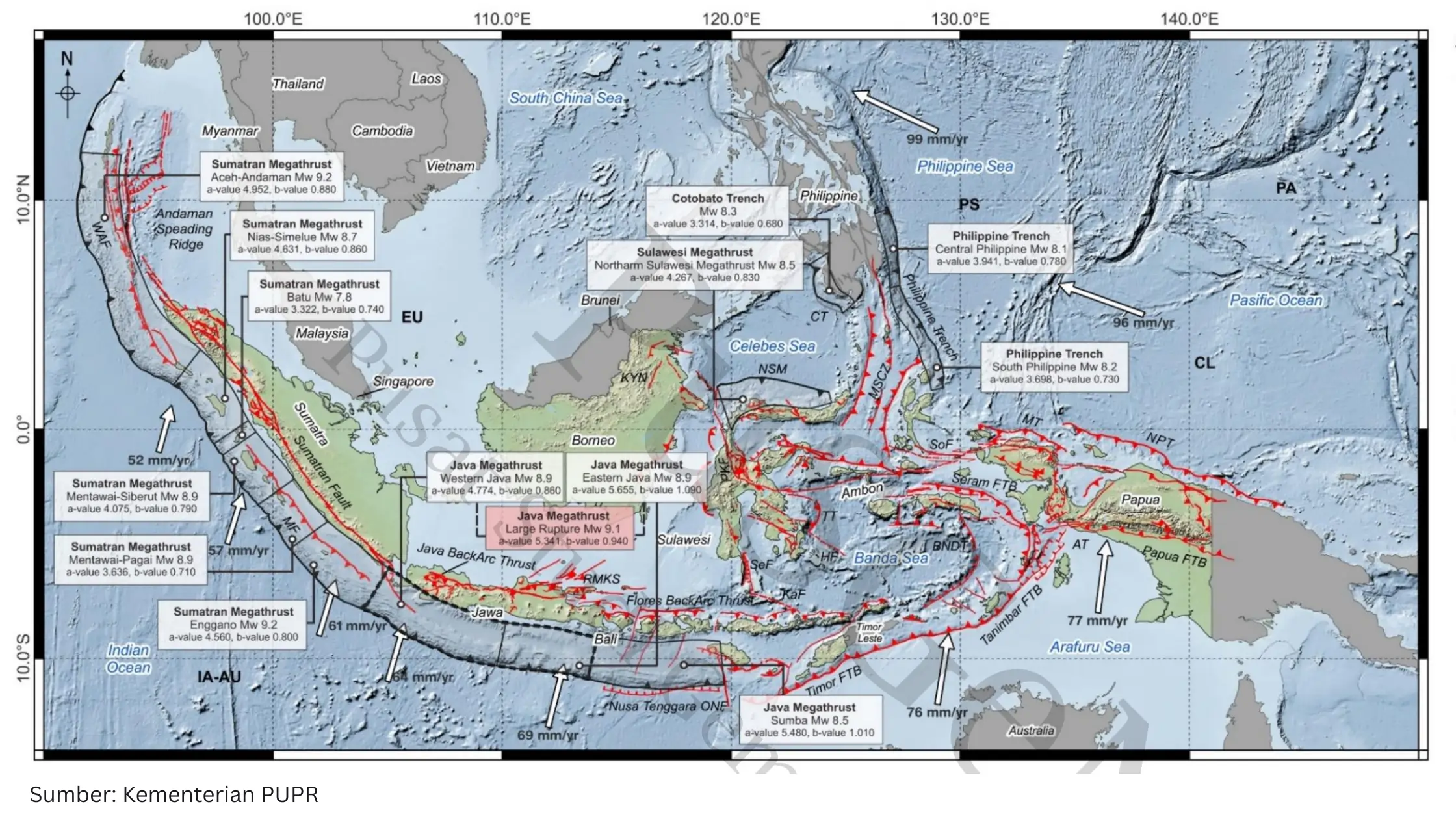

3.Risiko Gempa Bumi dan Aktivitas Sesar Aktif

Cekungan Bandung dikelilingi oleh beberapa sesar aktif yang meningkatkan risiko gempa bumi. Sesar Lembang, misalnya, membentang sepanjang 30 km dari Cilengkrang hingga Padalarang dan memiliki potensi gempa hingga magnitudo 6,8. Selain itu, terdapat Sesar Cileunyi-Tanjungsari dan Sesar Cicalengka yang juga aktif dan pernah menimbulkan gempa di masa lalu.

Peneliti dari Kelompok Riset Cekungan Bandung, T. Bachtiar, menekankan pentingnya mitigasi risiko gempa bumi melalui pemahaman masyarakat dan perencanaan tata ruang yang memperhatikan potensi kegempaan. Ia juga menyarankan agar pemerintah memperketat perizinan mendirikan bangunan di kawasan rawan gempa.

4.Alih Fungsi Lahan dan Urbanisasi Tak Terkendali

Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat di Cekungan Bandung telah menyebabkan alih fungsi lahan yang signifikan. Data dari Mongabay Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 70% kawasan Bandung Utara telah berubah menjadi "hutan beton", dengan banyak bangunan berdiri di atas lahan yang seharusnya menjadi kawasan konservasi.

Alih fungsi lahan ini tidak hanya mengurangi daerah resapan air, tetapi juga meningkatkan risiko banjir dan longsor. Pembangunan di lereng-lereng terjal tanpa mempertimbangkan aspek geospasial dan lingkungan memperparah kondisi ini.

5.Banjir dan Genangan Air

Penurunan permukaan tanah dan alih fungsi lahan juga berkontribusi pada meningkatnya risiko banjir di Cekungan Bandung. Kawasan seperti Dayeuhkolot dan Cimahi telah mengalami penurunan tanah hingga 2–3 meter, menyebabkan sungai menjadi lebih tinggi daripada permukiman penduduk. Hal ini membuat daerah tersebut rentan terhadap banjir, terutama saat musim hujan.

Selain itu, konversi lahan basah menjadi kawasan terbangun mengurangi kapasitas daerah untuk menyerap air hujan, meningkatkan volume air limpasan, dan memperparah genangan air di berbagai wilayah.

Bagaimana Teknologi Geospasial Menjawab Ancaman Tersebut?

Pemanfaatan teknologi geospasial menjadi kunci dalam mengurai berbagai persoalan lingkungan dan kebencanaan yang dihadapi Cekungan Bandung. Salah satu implementasi nyatanya adalah dalam memantau penurunan permukaan tanah yang terjadi di sejumlah wilayah seperti Rancaekek, Cileunyi, dan Bojongsoang. Melalui teknologi Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR), terutama metode Differential InSAR (DInSAR), seperti yang telah dilakukan oleh penelitian Institut Teknologi Nasional Bandung.

Hasilnya menunjukkan bahwa dalam kurun 2020–2021, penurunan permukaan tanah bisa mencapai 21,3 cm, yang berdampak besar terhadap infrastruktur dan sistem drainase di wilayah tersebut. Informasi ini menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan dan tata ruang.

Selain itu, Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat digunakan secara luas untuk memetakan dan mengklasifikasikan zona rawan banjir di Kabupaten Bandung. Dengan metode Complete Mapping Analysis (CMA), SIG mampu menggabungkan berbagai data geospasial seperti elevasi, curah hujan, dan tutupan lahan, yang dapat digunakan untuk menentukan kerentanan wilayah terhadap banjir. Hal ini sangat membantu dalam perencanaan sistem drainase, pembuatan tanggul, serta pengembangan sistem peringatan dini.

Tidak hanya itu, pemanfaatan geospasial juga memperkuat perencanaan tata ruang berbasis risiko. Pemerintah dapat menggunakan data topografi, penggunaan lahan, serta analisis risiko untuk menentukan zonasi pengembangan yang aman dan berkelanjutan, serta menghindari pembangunan di lahan konservasi atau daerah yang rentan terhadap bencana alam.

Secara keseluruhan, pendekatan geospasial telah membuktikan efektivitasnya dalam memecahkan permasalahan struktural dan ekologis di Cekungan Bandung. Dengan integrasi data spasial dan teknologi informasi, perencanaan pembangunan dapat diarahkan lebih bijak dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penggunaan teknologi geospasial menjadi krusial dalam membangun masa depan pondasi pembangunan Indonesia.

Sumber: kompasiana, MediaIndonesia, MONGABAY, detikjabar, MAPID