Implikasi Geospasial Endapan Tsunami Purba terhadap Pembangunan Pesisir Selatan Jawa

Tim dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berhasil mengidentifikasi endapan tsunami purba yang diperkirakan berusia sekitar 1.800 tahun di sejumlah lokasi pesisir selatan Pulau Jawa. Salah satu lokasi penting yang menjadi titik temuan adalah kawasan pantai selatan Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menanggapi temuan tersebut, Periset Sedimentologi BRIN, Purna Sulastya Putra, dalam pernyataannya di Jakarta pada Selasa, 15 Juli 2025 memberikan perhatian khusus terhadap pesatnya perkembangan pembangunan di sekitar Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) yang terletak di Kabupaten Kulon Progo. Hal ini disebabkan oleh posisi temuan endapan tsunami yang secara geospasial hanya berjarak sekitar dua kilometer dari kawasan bandara tersebut.

"Kami juga menemukan lapisan-lapisan yang lebih muda di Kulon Progo. Lapisan-lapisan yang lebih muda ini sebelumnya sudah kami temukan di lokasi lain, seperti di Lebak dan Pangandaran, yang menunjukkan bahwa kejadian tsunami besar kemungkinan telah berulang lebih dari sekali di wilayah ini,” terang Purna, dikutip dari ANTARA.

Berdasarkan survei lapangan yang telah dilakukan sejak 2006 hingga 2024, tim mencatat adanya lapisan endapan tsunami purba, salah satunya diperkirakan berasal dari kejadian tsunami sekitar 1.800 tahun yang lalu. Endapan tersebut tersebar di wilayah selatan Jawa, seperti Lebak, Pangandaran, Kulon Progo, hingga Pacitan.

Temuan endapan tsunami dengan umur yang sama di berbagai lokasi sepanjang selatan Jawa mengindikasikan bahwa peristiwa tersebut sangat besar (tsunami raksasa). Kemungkinan, tsunami tersebut merupakan akibat dari gempa megathrust bermagnitudo 9 atau lebih, seperti yang terjadi pada tsunami Aceh 2004.

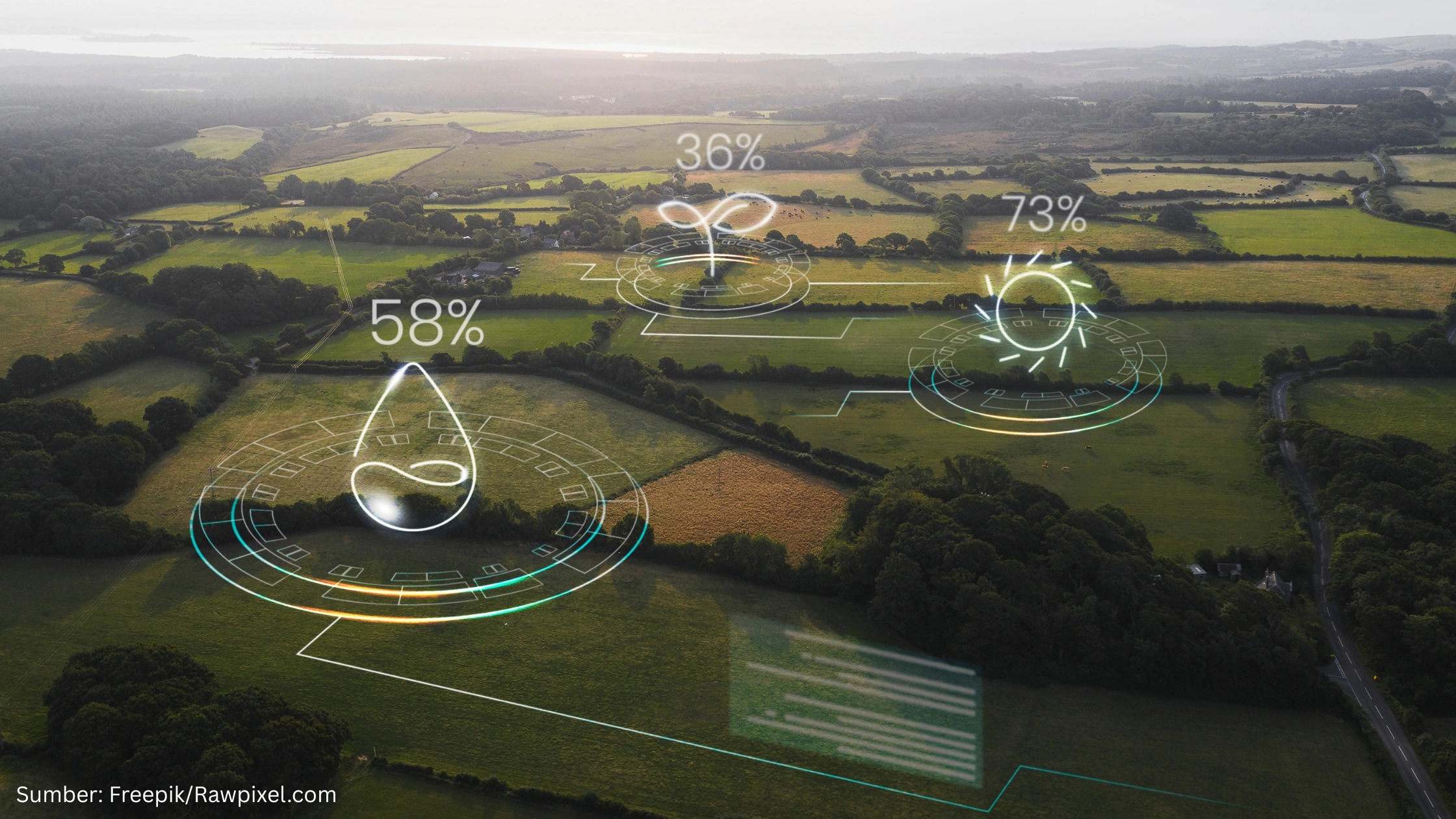

Untuk melengkapi temuan tersebut, pada Mei 2025, BRIN melanjutkan kegiatan survei di wilayah selatan Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul. Survei ini berfokus mencari jejak tsunami yang lebih muda usianya karena secara hipotesis perulangan gempa besar dengan magnitudo >9,0 di selatan Jawa adalah sekitar 675 tahun sekali. Metode yang digunakan, berdasarkan keterangan Purna, meliputi pemboran tangan, trenching atau pembuatan kolam paritan, dan pemetaan LiDAR.

“Ekspedisi kami kali ini difokuskan untuk mencari jejak paleotsunami yang usianya lebih muda dari sekitar 1.800 tahun yang lalu agar kami bisa merekonstruksi berapa kali tsunami raksasa akibat gempa megathrust bermagnitudo lebih dari 9 pernah terjadi di selatan Jawa,” ujar Purna, dikutip dari laman resmi BRIN.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa wilayah pesisir selatan Jawa, termasuk Kulon Progo, memiliki karakteristik geospasial yang rawan terhadap bencana tsunami berulang. Dengan demikian, diperlukan perhatian khusus dalam perencanaan ruang dan pengelolaan wilayah di daerah tersebut.

Lebih lanjut, Purna mengingatkan bahwa pertumbuhan fasilitas, seperti hotel, restoran, dan infrastruktur lainnya, memang dapat mendukung ekonomi lokal, tetapi juga secara tidak langsung meningkatkan kerentanan wilayah terhadap risiko bencana alam. Ia menilai bahwa pembangunan yang berlangsung secara masif tanpa mempertimbangkan dimensi keruangan dan risiko kebencanaan justru dapat memperbesar dampak jika terjadi peristiwa ekstrem, seperti tsunami.

"Setiap pembangunan yang dilakukan tentu memiliki manfaat yang besar. Namun, dalam konteks wilayah rawan bencana, penting bagi semua pihak untuk bersama-sama membangun dengan kesadaran risiko dan berpijak pada data ilmiah,” tambahnya.

Dalam hal ini, pemahaman geospasial berbasis sains menjadi krusial, terutama untuk wilayah yang memiliki riwayat bencana seperti Kulon Progo. “Dengan pesatnya pembangunan di wilayah ini, riset kebencanaan geologi menjadi semakin penting untuk memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan mitigasi risiko. Salah satunya adalah melalui kajian paleotsunami,” tutur Purna.

Melalui pendekatan ilmiah dalam studi kebencanaan, Purna menekankan pentingnya integrasi ilmu pengetahuan dalam proses perencanaan tata ruang dan pembangunan, khususnya di daerah dengan tingkat kerawanan geospasial yang tinggi. Ia menutup dengan harapan bahwa hasil riset seperti ini tidak hanya menjadi arsip ilmiah, tetapi, dengan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, dapat menjadi landasan nyata untuk mendorong pembangunan yang lebih adaptif, aman, dan berkelanjutan.