Jadi Pemicu Stunting, Saatnya Pemerintah Gunakan Geospasial untuk Atasi Permasalahan Sanitasi Buruk

Di tengah gegap gempita program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijadikan simbol keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil, ada satu persoalan yang perlahan tenggelam dari sorotan publik, yaitu stunting. Kondisi gagal tumbuh pada anak yang masih menghantui jutaan balita Indonesia ini seolah terpinggirkan di balik euforia politik pangan. Padahal, janji pemerintahan Prabowo Subianto untuk memperbaiki kualitas sanitasi dan akses air bersih menjadi langkah penting dalam menekan prevalensi stunting.

Sayangnya, satu tahun setelah program dijalankan, pembenahan tersebut belum menunjukkan perkembangan berarti. Sorotan publik dan pemerintah justru lebih terpusat pada keberhasilan jangka pendek MBG, sementara akar masalah yang bersifat struktural dan spasial belum disentuh secara serius.

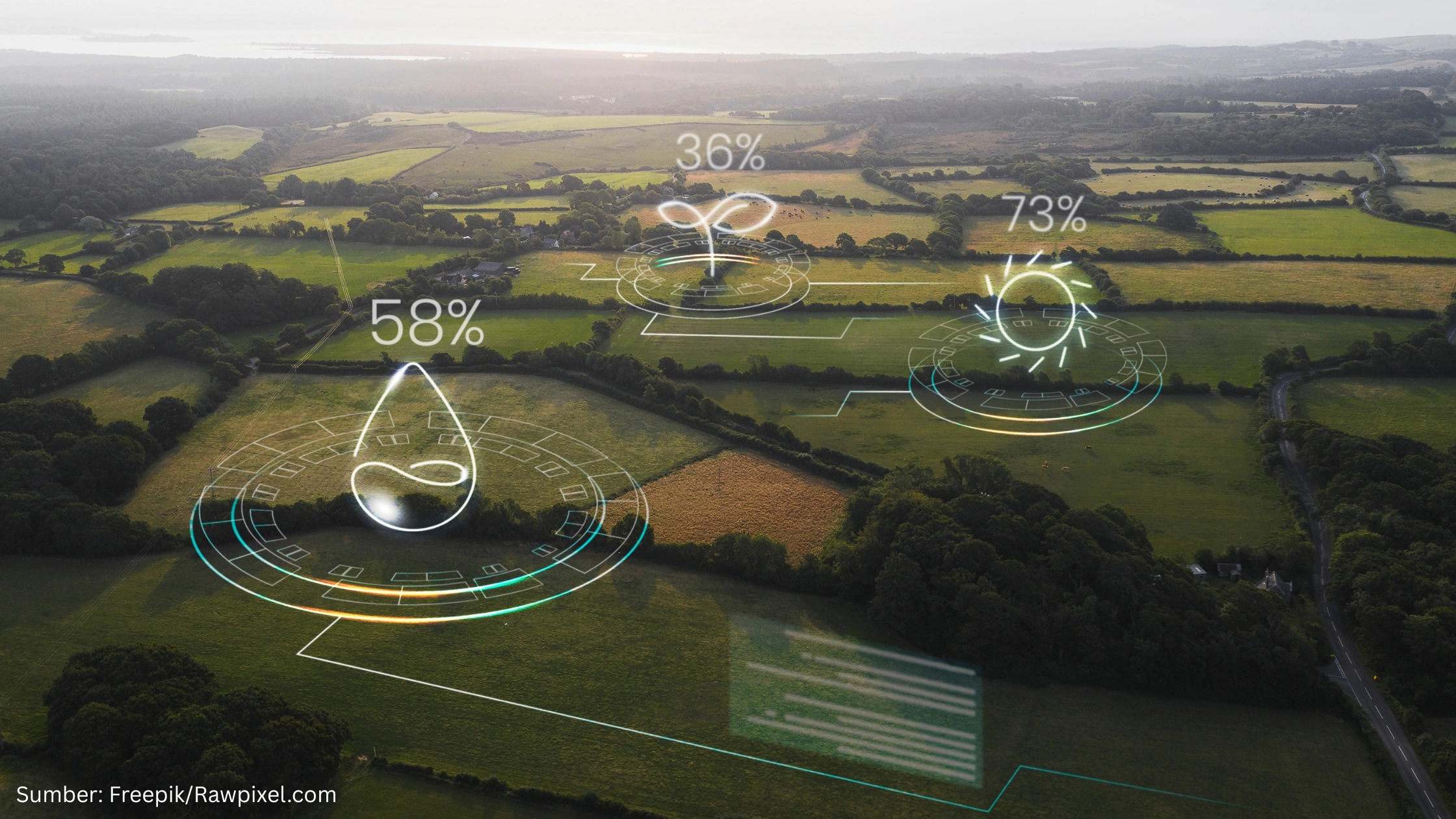

Melihat Permasalahan Sanitasi Buruk dari Kacamata Geospasial

Dari sudut pandang geospasial, stunting bukan hanya persoalan gizi, melainkan juga mencerminkan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Data menunjukkan bahwa pola sebaran stunting mengikuti peta infrastruktur dasar yang timpang. Survei Sosial Ekonomi Nasional (2024) mencatat hanya 83,6% masyarakat Indonesia yang memiliki akses sanitasi layak.

Ketimpangan paling tajam tampak di wilayah timur, seperti Kalimantan Timur, Maluku Utara, dan enam provinsi di Tanah Papua, di mana kurang dari 50% rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi memadai. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ruang-ruang hidup di Indonesia belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan anak secara sehat, terutama di daerah dengan akses air bersih terbatas dan pengelolaan limbah yang buruk.

Penelitian berbasis data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 terhadap 79.653 balita menegaskan bahwa sanitasi, kebiasaan mencuci tangan, dan pengelolaan limbah memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko stunting, bahkan lebih besar dibanding keberagaman pangan. The Conversation mengungkap bahwa data WHO dan UNICEF (2024) juga memperkuat temuan tersebut. Masih ada 1,2% penduduk yang buang air besar sembarangan, dan sekitar 20% tidak memiliki fasilitas cuci tangan lengkap dengan sabun dan air mengalir. Hanya 12% rumah tangga di Indonesia yang menikmati akses air minum aman. Fakta ini menunjukkan bahwa fondasi kesehatan lingkungan belum kokoh menopang ambisi besar pemerintah dalam menurunkan angka stunting nasional.

Dalam konteks spasial, distribusi program MBG justru cenderung berfokus pada wilayah dengan infrastruktur yang relatif lebih baik, seperti Jawa dan sebagian Sumatera. Sementara itu, wilayah yang paling membutuhkan, dengan akses sanitasi minim dan tingkat stunting tinggi, justru belum menjadi prioritas. Paradoks ini menggambarkan bagaimana euforia MBG menutupi urgensi pembangunan sanitasi dan air bersih yang sesungguhnya.

Tanpa intervensi berbasis wilayah dan perbaikan infrastruktur lingkungan, program pangan gratis hanya akan menjadi solusi sementara yang gagal menyentuh akar masalah. Akibatnya, di tengah gemuruh politik gizi, Indonesia berisiko terus terjebak dalam lingkaran stunting yang tak kunjung putus.