Mengkaji Ulang Rencana PLTN di Sumatera-Kalimantan dari Kacamata Geospasial

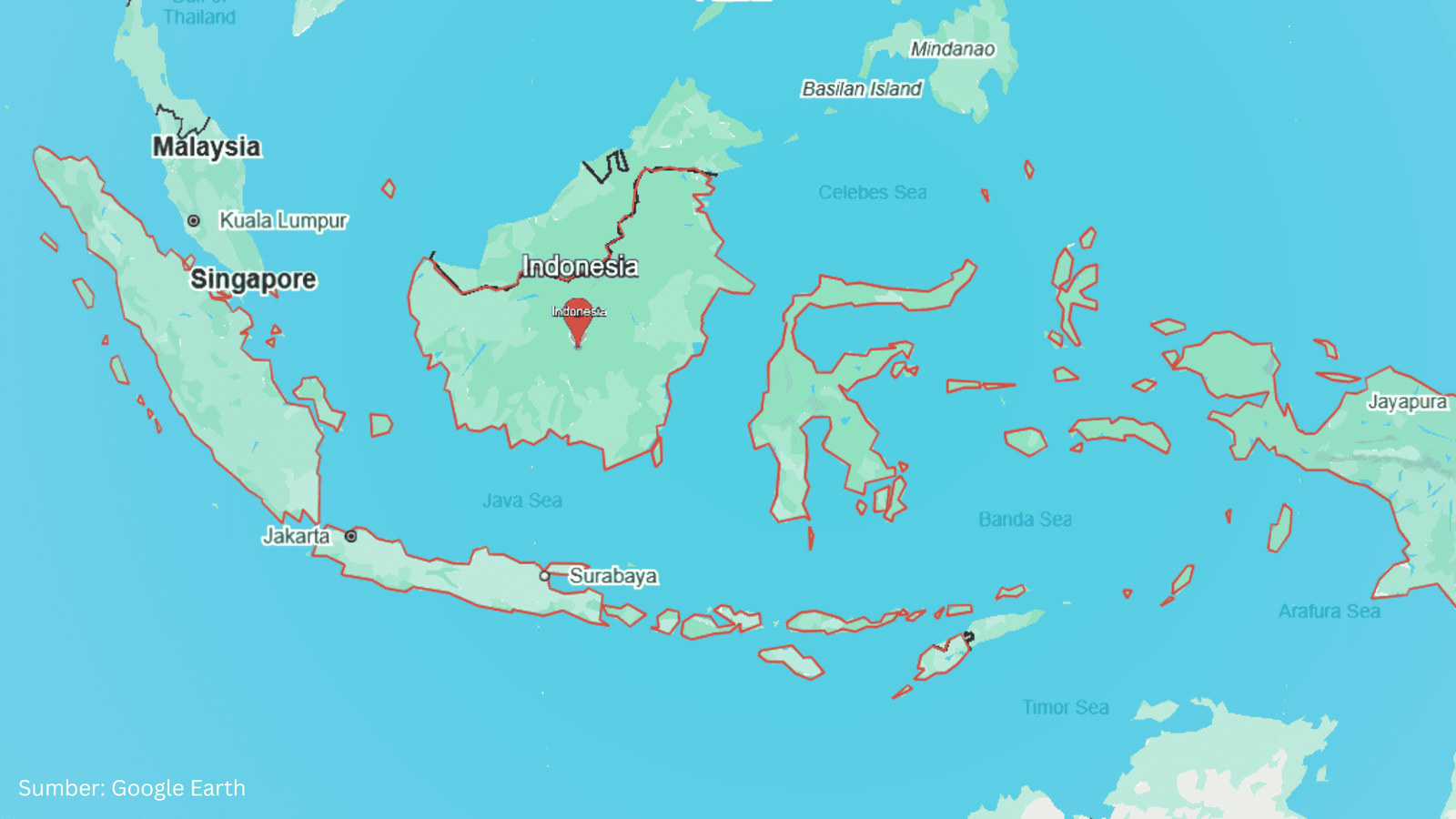

Pemerintah Indonesia telah menetapkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai bagian dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Proyek ini mencakup dua unit PLTN berkapasitas masing-masing 250 megawatt (MW) yang akan dibangun di Sumatera dan Kalimantan, dengan target operasional pada tahun 2032. Langkah ini merupakan bagian dari upaya transisi energi menuju sumber energi rendah karbon, di mana energi baru terbarukan (EBT) ditargetkan menyumbang 76% dari total tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW) dalam dekade mendatang.

Pemilihan lokasi PLTN di Sumatera dan Kalimantan didasarkan pada kajian kelayakan yang komprehensif. Faktor-faktor geospasial, seperti stabilitas geologi, aksesibilitas infrastruktur, ketersediaan sumber daya air, dan potensi risiko bencana alam menjadi pertimbangan utama. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemilihan lokasi telah melalui proses evaluasi yang mendalam oleh tim teknis.

Lalu apakah pemilihan Sumatera-Kalimantan sudah tepat untuk menjalankan mega proyek tersebut? Apakah pemerintah telah benar-benar melakukan survei mendalam terkait dampak lingkungan dan potensi yang bisa ditimbulkan oleh PLTN?

Sumatera dan Pelajaran Penting dari Jepang

Dari sudut pandang geospasial, keputusan pemerintah untuk memilih Sumatera sebagai salah satu lokasi pembangunan PLTN perlu dikaji ulang secara kritis. Memang benar bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa proses evaluasi lokasi telah dilakukan secara menyeluruh oleh Kementerian ESDM, namun sejarah dan dinamika geologi kawasan ini memberikan alasan kuat untuk pendekatan yang lebih hati-hati dan ilmiah.

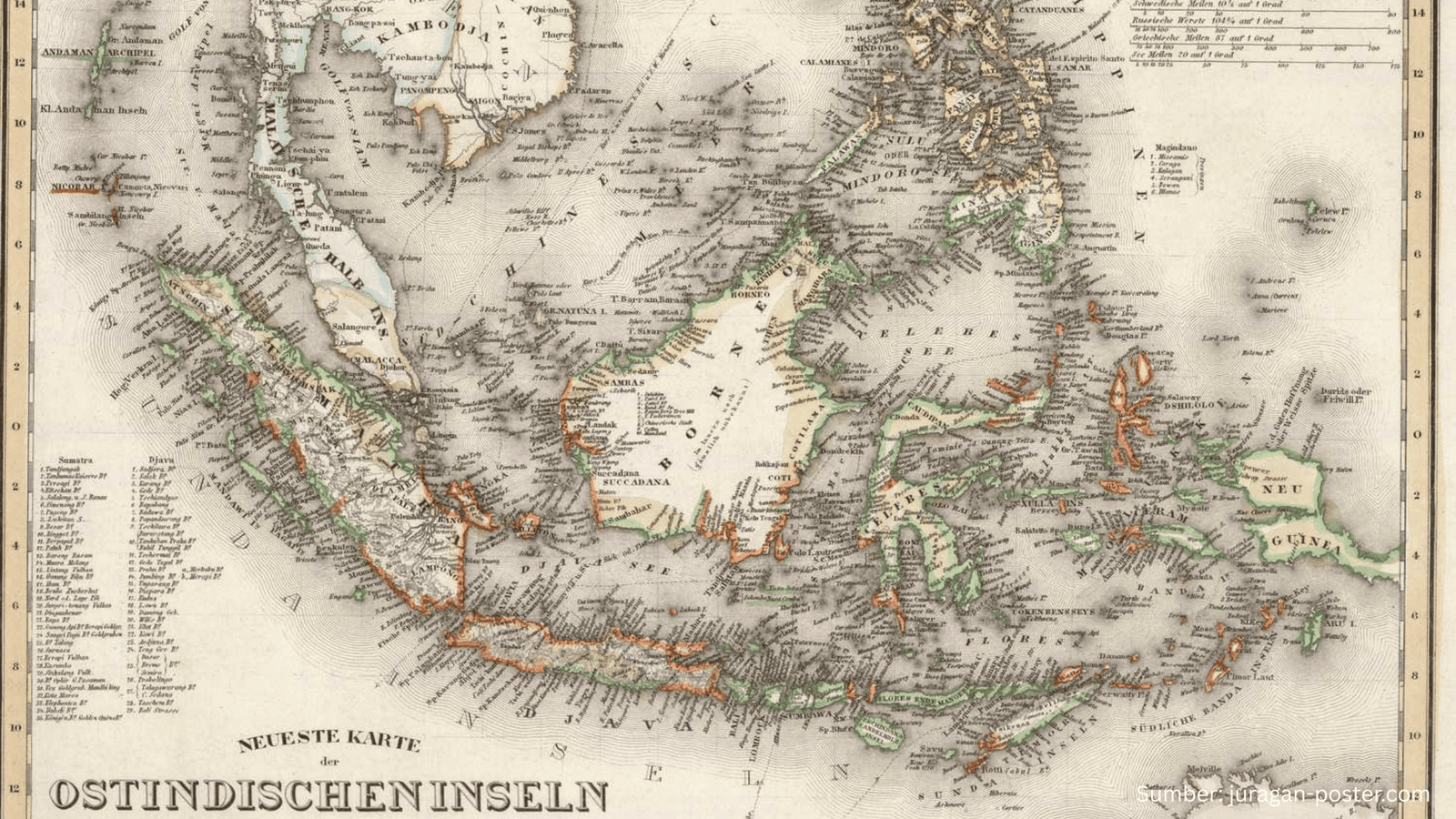

Pulau Sumatera dikenal sebagai salah satu wilayah paling aktif secara tektonik di Indonesia. Sumatera terletak di atas zona subduksi besar antara Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia. Zona ini membentuk Palung Sunda (Sunda Trench) yang terbentang dari selatan Pulau Sumatera hingga barat daya Pulau Jawa dan memanjang ke utara menuju Andaman. Zona subduksi ini merupakan sumber dari gempa megathrust yang sangat destruktif, seperti yang terjadi pada 26 Desember 2004 dengan kekuatan M 9,1–9,3 yang memicu tsunami raksasa dan menewaskan lebih dari 230.000 jiwa di kawasan Samudra Hindia, termasuk di wilayah barat Sumatera.

Tak hanya itu, segmen megathrust di barat Sumatera, terutama pada segmen Mentawai dan Siberut masih menyimpan potensi gempa besar yang belum terlepaskan secara energi seismik. Para peneliti dari BMKG dan BRIN telah lama memetakan potensi seismic gap di kawasan ini, yakni zona yang belum melepaskan akumulasi energinya dalam bentuk gempa selama lebih dari satu abad sehingga dikhawatirkan menjadi titik gempa besar berikutnya.

Peringatan keras dari sejarah gempa megathrust di wilayah Sumatera membuat kita tidak bisa menutup mata terhadap kemungkinan terburuk. Kasus Fukushima Daiichi pada 11 Maret 2011 adalah bukti nyata bahwa pembangunan PLTN di wilayah yang rawan gempa dan tsunami dapat membawa dampak yang jauh lebih luas dari sekadar kerusakan infrastruktur.

Gempa berkekuatan M 9,0 di lepas pantai Tohoku memicu gelombang tsunami setinggi 40 meter, yang melumpuhkan sistem pendingin Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima Daiichi. Akibatnya, tiga reaktor mengalami pelelehan inti (meltdown), disusul dengan kebocoran radiasi besar-besaran ke lingkungan. Lebih dari 150.000 penduduk dievakuasi dari zona hingga 20 kilometer, dan sebagian besar tidak pernah kembali hingga kini. Dampaknya tak hanya lingkungan dan kesehatan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap teknologi nuklir itu sendiri, yang menyebabkan Jepang menghentikan sebagian besar operasional reaktor nuklirnya.

Jika kita refleksikan ke Indonesia, wilayah barat Sumatera memiliki kondisi geospasial yang serupa atau bahkan lebih kompleks dibandingkan wilayah Tohoku, Jepang. Dalam konteks ini, membangun PLTN di wilayah seperti pesisir barat Sumatera bisa mengulangi kesalahan yang sama, terlebih jika perencanaan tidak disertai dengan penilaian risiko multi-bencana (multi-hazard risk assessment) secara mendalam.

Ancaman Alih Fungsi Lahan di Kalimantan

Kalimantan, sebagai wilayah yang dijuluki "paru-paru dunia", memiliki luas kawasan hutan yang sangat besar mencapai sekitar 40,8 juta hektar, berdasarkan data dari Global Forest Watch dan KLHK. Kawasan ini mencakup hutan hujan tropis yang merupakan rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna, termasuk satwa endemik, seperti orang utan Kalimantan (Pongo pygmaeus), bekantan, dan macan dahan.

Selain itu, tutupan hutan Kalimantan memainkan peran kunci dalam mengatur iklim global, menyerap karbon dioksida dalam jumlah besar, serta menjadi sumber oksigen dan keanekaragaman hayati dunia. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Kalimantan terus mengalami tekanan akibat deforestasi, ekspansi perkebunan sawit, pertambangan batu bara, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran, termasuk proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Dengan latar belakang ini, rencana pembangunan PLTN di wilayah Kalimantan harus dianalisis secara mendalam dari sudut pandang geospasial dan ekologis. Penggunaan lahan untuk infrastruktur nuklir, meskipun relatif lebih kecil dibandingkan tambang terbuka atau kawasan industri, tetap dapat menjadi pemicu fragmentasi habitat dan degradasi ekosistem, terutama jika dibangun di area yang sebelumnya merupakan hutan primer atau kawasan lindung. Dalam konteks ini, analisis geospasial menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi lokasi yang minim konflik ekologis, dengan mempertimbangkan zonasi tata ruang, jenis tutupan lahan, serta nilai konservasi kawasan.

Lebih lanjut, perlu juga dilakukan analisis terkait peta wilayah konservasi dan habitat satwa liar, untuk memastikan bahwa pembangunan tidak menimbulkan gangguan signifikan terhadap jalur migrasi satwa, zona pemijahan, atau kawasan dengan spesies endemik yang tinggi. Dengan pendekatan geospasial ini, pemerintah dapat menghindari konflik antara pembangunan energi dan konservasi lingkungan, serta meminimalkan risiko sosial akibat relokasi masyarakat adat atau komunitas lokal yang bergantung pada hutan untuk kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks ini, perlu ditekankan bahwa Kalimantan tidak boleh dijadikan “kompensasi geopolitik” atas penolakan pembangunan PLTN di kawasan rawan gempa, seperti Sumatera atau Jawa. Justru karena Kalimantan relatif lebih stabil secara tektonik maka perlu pengawasan ketat agar pembangunan yang masuk tidak justru menjadi ancaman baru bagi lingkungan yang selama ini masih terjaga. Data geospasial dapat membantu pemerintah memilah di antara lokasi-lokasi yang memiliki keunggulan geologis, namun tetap selaras dengan tujuan pelestarian ekosistem.

Oleh karena itu, pembangunan PLTN di Kalimantan memerlukan pendekatan berbasis data geospasial terpadu dan penilaian ekologis menyeluruh, bukan sekadar pertimbangan teknis dan ekonomi. Komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan menuntut agar pemerintah tidak hanya mempertimbangkan kestabilan tektonik, tetapi juga wajib mempertahankan ruang ekologis, keberlanjutan fungsi hutan, dan hak masyarakat lokal. Jika dikelola dengan benar, Kalimantan bisa menjadi model pembangunan energi bersih yang tetap menjunjung tinggi prinsip konservasi. Namun, jika dilakukan serampangan, pembangunan PLTN berisiko mempercepat laju degradasi lingkungan di salah satu kawasan paling penting bagi iklim global.

Memilih dan Memilah dengan Data yang Tegas

Rencana pembangunan PLTN di Sumatera dan Kalimantan memang mencerminkan upaya pemerintah dalam mewujudkan transisi energi menuju masa depan rendah karbon. Namun, dari sudut pandang geospasial, keputusan ini menyimpan tantangan besar yang tidak bisa diabaikan.

Sumatera, meski secara teknis memiliki infrastruktur dan potensi yang memadai, berada di zona rawan gempa dan tsunami yang sangat tinggi sehingga memerlukan kajian risiko multi-bencana. Di sisi lain, Kalimantan meskipun lebih stabil secara geologis, menyimpan tantangan tersendiri terkait konservasi lingkungan dan alih fungsi lahan. Sebagai pusat keanekaragaman hayati dan penyerap karbon global, pembangunan PLTN di Kalimantan perlu dilakukan secara hati-hati dengan berbasis pada data geospasial, tata ruang ekologis, dan penilaian keberlanjutan.

Pembangunan energi nuklir, apa pun bentuk dan teknologinya, menuntut kehati-hatian tinggi, integritas dalam perencanaan, dan akuntabilitas terhadap lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, sebelum PLTN benar-benar dibangun, pemerintah perlu mengkaji ulang lokasi-lokasi potensial berdasarkan pendekatan geospasial menyeluruh, melibatkan para ahli lintas disiplin, serta menjamin partisipasi publik secara transparan.

Sejatinya, transisi energi bukan hanya tentang mengganti sumber daya fosil dengan energi bersih. Proses ini juga tentang bagaimana kita membangunnya tanpa mengorbankan alam dan generasi yang akan datang.

Sumber: X @GNFI, Radio Republik Indonesia, ProFauna Indonesia