Bencana Administratif Akibat Kebijakan Tanpa Basis Geospasial yang Jelas

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang bertujuan untuk memutakhirkan kode wilayah administratif dan status pulau-pulau di Indonesia justru menimbulkan ketegangan baru. Kasus mencolok muncul dari konflik penguasaan empat pulau di perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara serta sengketa atas 13 pulau di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Alih-alih menyelesaikan kekosongan data administratif, kebijakan ini justru membuka ruang konflik karena ketiadaan peta geospasial resmi dan proses verifikasi lapangan yang transparan.

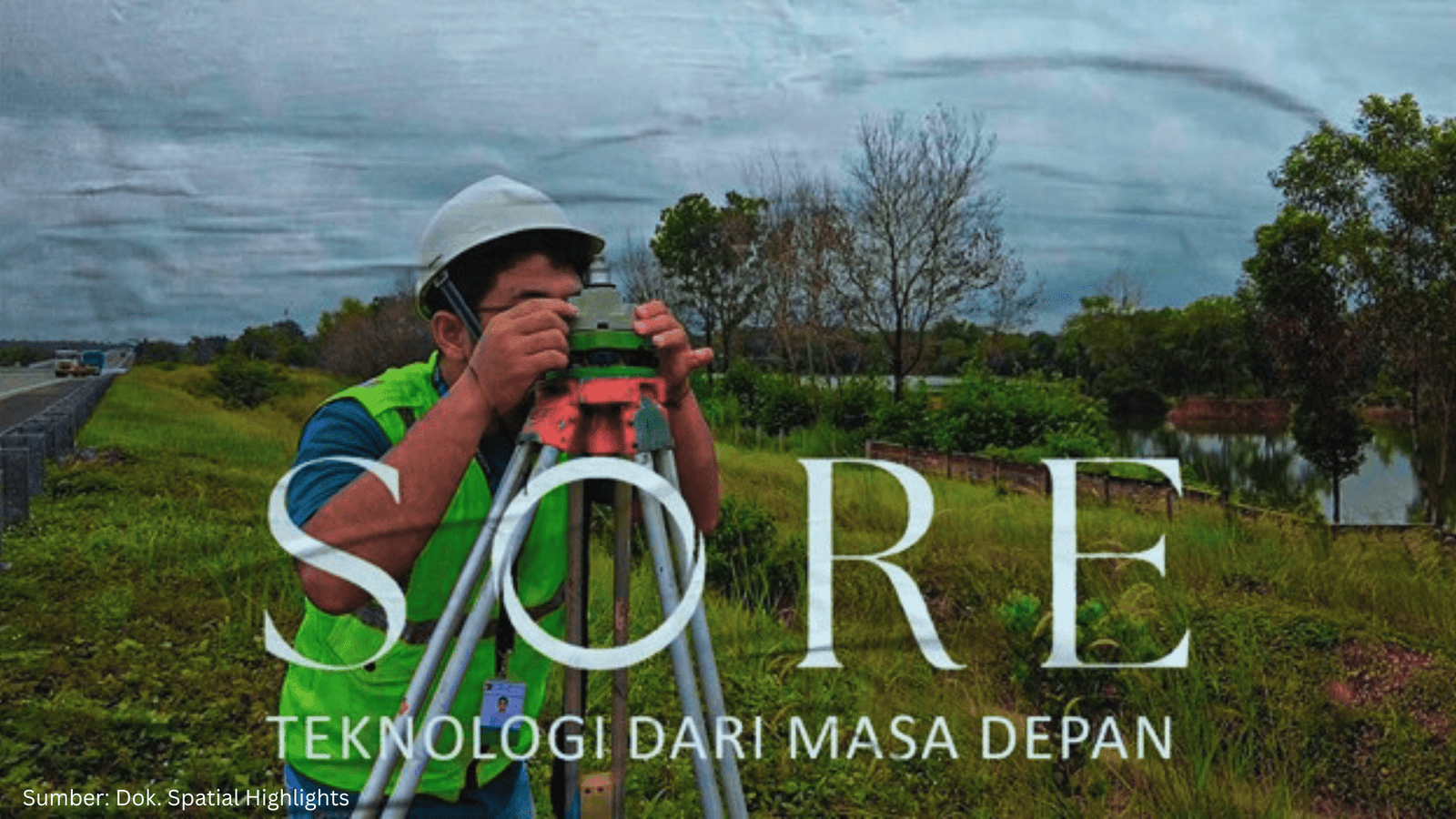

Ironisnya, revisi administratif ini dilakukan tanpa integrasi sistematis antara data Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah dengan basis data geospasial nasional milik Badan Informasi Geospasial (BIG). Padahal, BIG telah memiliki Sistem Referensi Geospasial Nasional (SRGN) yang bisa dijadikan rujukan dalam menetapkan batas wilayah. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah kebijakan administratif yang tidak berbasis pada geospasial masih layak di era digital ini?

Kunci Pemutakhiran Wilayah yang Sah Berbasis Data Geospasial

Peran data geospasial dalam penetapan batas wilayah sebenarnya telah ditegaskan dalam Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Dalam kebijakan tersebut, seluruh kementerian/lembaga diwajibkan menggunakan peta dasar yang sama agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengambilan keputusan. Namun, pelaksanaannya di tingkat daerah sering kali terhambat oleh ego sektoral dan kurangnya integrasi data spasial antarinstansi.

Dr. Darmawan Purba, akademisi dari Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI), menekankan pentingnya pengaturan perbatasan wilayah secara lebih rinci melalui undang-undang khusus. Dilansir dari VOI, ia menyebutkan bahwa aspek yuridis, historis, dan geospasial harus menjadi dasar dalam pemutakhiran batas wilayah.

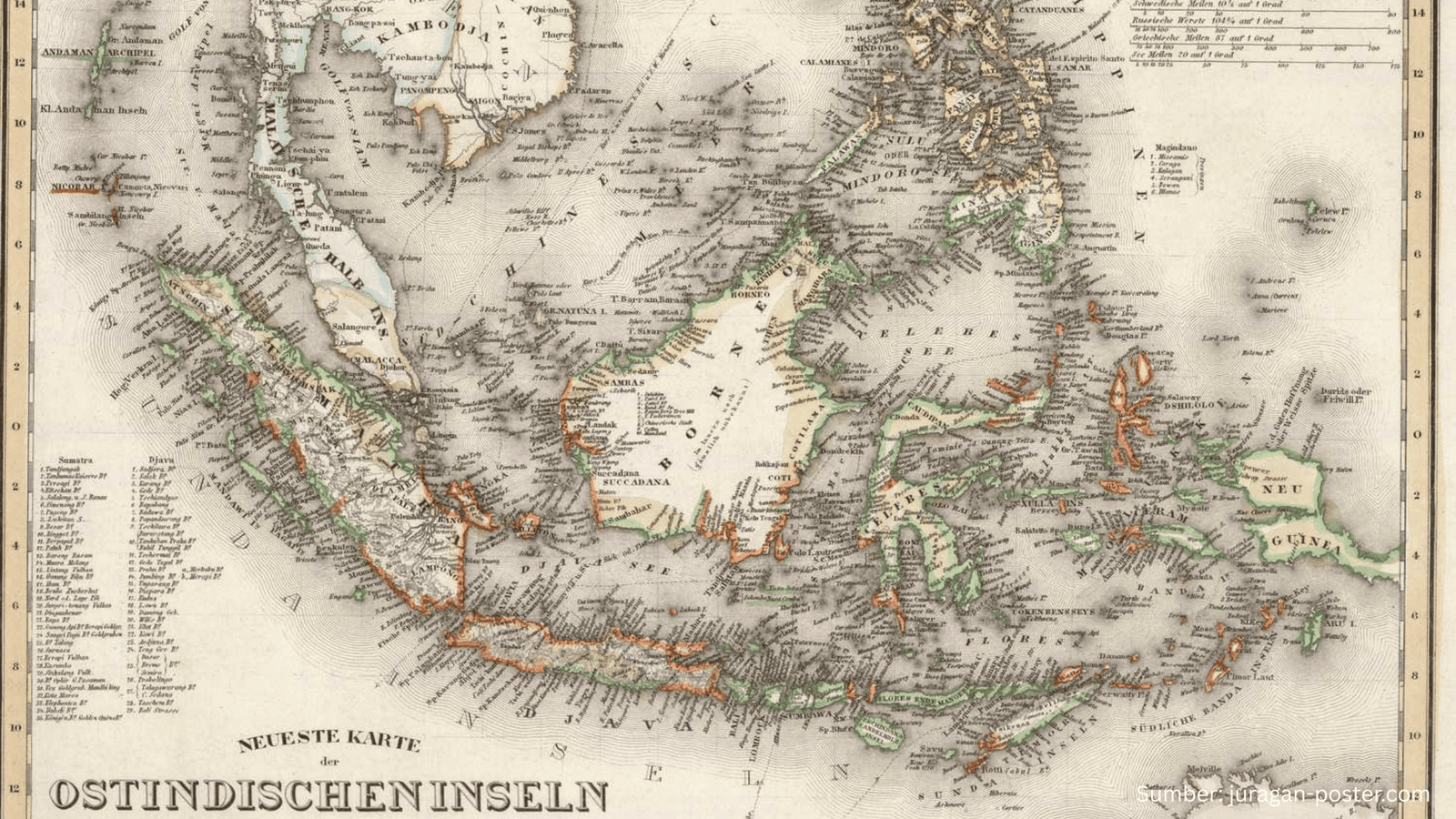

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa aspek historis, seperti dokumen besluit Belanda dan peta kolonial, bisa dijadikan rujukan dalam menyusun perbatasan. Tanpa pertimbangan sejarah, banyak daerah merasa kehilangan hak yang sudah diwariskan turun-temurun. Oleh karena itu, pemetaan ulang wilayah harus dilakukan secara kolaboratif dan transparan.

Selain itu, penetapan batas wilayah tidak semata persoalan teknis administratif. Ia berkaitan erat dengan identitas sosial, ekonomi lokal, serta hak masyarakat dalam menerima layanan publik. Dalam konflik Aceh–Sumut, misalnya, keempat pulau yang diperebutkan memiliki nilai strategis secara geografis dan sumber daya. Warga di pulau-pulau tersebut menggantungkan hidup dari aktivitas kelautan dan perikanan sehingga perubahan administrasi dapat berdampak pada akses bantuan pemerintah hingga pendidikan.

Oleh karena itu, pemerintah pusat mesti melibatkan pemerintah daerah, masyarakat lokal, serta tokoh adat dalam diskusi dan verifikasi di lapangan. Berkaca dari dua kasus tersebut, konflik batas wilayah kerap muncul karena minimnya komunikasi dan koordinasi antara para pihak, bukan semata karena sengketa lahan itu sendiri.

Aspek sosial ekonomi juga harus menjadi pertimbangan utama. Jika batas baru membelah wilayah dengan struktur ekonomi yang sudah solid maka akan timbul ketimpangan baru. Dalam kasus Trenggalek, misalnya, beberapa pulau yang selama ini masuk wilayah tangkap nelayan lokal justru tiba-tiba diadministrasikan ke daerah lain. Akibatnya, nelayan harus menyesuaikan perizinan tangkap, yang jelas akan berdampak pada ekonomi.

Momentum Reformasi Kebijakan Batas Wilayah

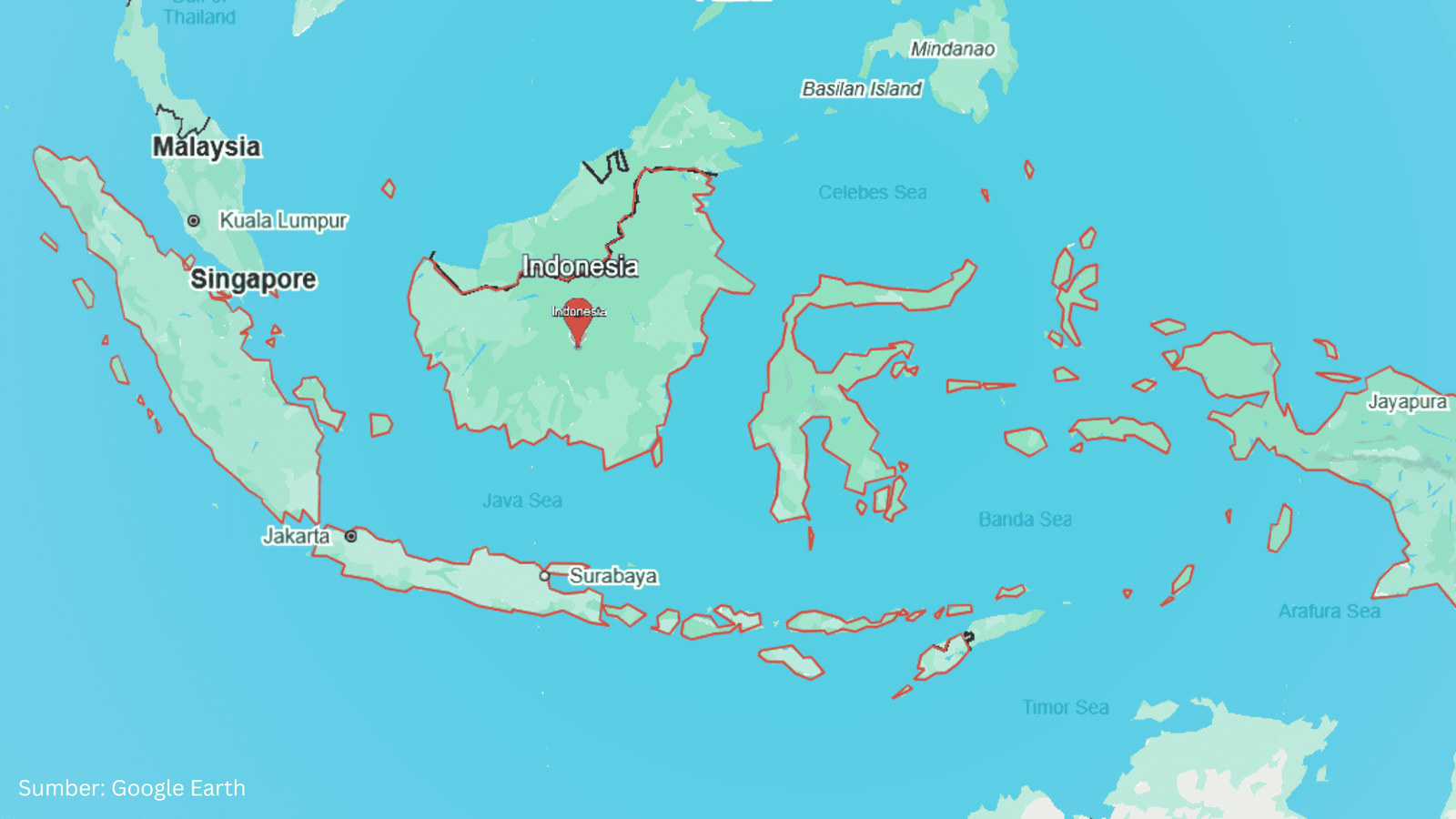

Apa yang terjadi di Aceh dan Trenggalek hanyalah "puncak gunung es" dari problem pemetaan wilayah di Indonesia. Wilayah-wilayah kepulauan, seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara, memiliki ratusan pulau kecil yang belum memiliki kejelasan status administratif. Banyak dari pulau tersebut tidak berpenghuni, tetapi memiliki potensi ekonomi dan geostrategis yang tinggi.

Tanpa basis peta geospasial yang akurat dan legal, penetapan batas wilayah akan terus menjadi ladang konflik antardaerah. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempercepat pelaksanaan revisi Kebijakan Satu Peta dengan memperkuat BIG sebagai otoritas tunggal dalam pemetaan wilayah. BIG sendiri melalui Geoportal Nasional Palapa dan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) telah menyediakan infrastruktur data yang memadai, tetapi belum dimanfaatkan maksimal oleh pemerintah daerah.

Konflik antarwilayah yang dipicu oleh Keputusan Mendagri 2025 harus dijadikan peringatan keras bahwa pendekatan administratif semata tidak cukup. Dibutuhkan integrasi menyeluruh antara data hukum, sejarah, geospasial, dan kondisi sosial ekonomi dalam menetapkan batas wilayah.

Pemerintah pusat melalui Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, dan BIG perlu menyusun regulasi baru yang bersifat lintas-sektoral dan berbasis teknologi geospasial terkini. Termasuk di dalamnya revisi Undang-Undang Pemerintah Daerah agar mencakup lampiran batas wilayah dalam bentuk kartografis dan koordinat resmi.

Partisipasi masyarakat, keterlibatan daerah, serta keterbukaan informasi adalah kunci keberhasilan pemetaan ulang ini. Dengan pemanfaatan geospasial secara maksimal, pemerintah tidak hanya menyelesaikan konflik administratif, tetapi juga memperkuat kedaulatan wilayah dan mempercepat pembangunan berbasis tata ruang yang adil dan berkelanjutan.

Sumber: VOI

(1).png)