Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah merancang strategi diversifikasi hilirisasi ke sektor perikanan dan perkebunan. Strategi ini akan diterapkan dalam delapan tahun ke depan dengan memanfaatkan lahan bekas tambang di wilayah Maluku Utara sebagai pusat ekonomi baru.

“Nah untuk Maluku Utara lewat proyek ini, pada tahun ke-8 atau ke-9 mereka akan melakukan proses untuk membangun pusat ekonomi baru di sektor perikanan dan perkebunan dengan memanfaatkan lahan-lahan eks tambang,” ucap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam Groundbreaking Proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH), di Karawang, Jawa Barat, Minggu, 29 Juni 2025.

Langkah ini, menurut Bahlil, merupakan upaya strategis agar ekonomi di Maluku Utara tetap tumbuh meskipun kegiatan tambang telah berakhir. Diversifikasi hilirisasi dianggap krusial untuk menghindari risiko “kutukan sumber daya alam”, di mana suatu daerah kehilangan momentum pembangunan begitu eksploitasi sumber dayanya selesai.

Mungkinkah Menurut Geospasial?

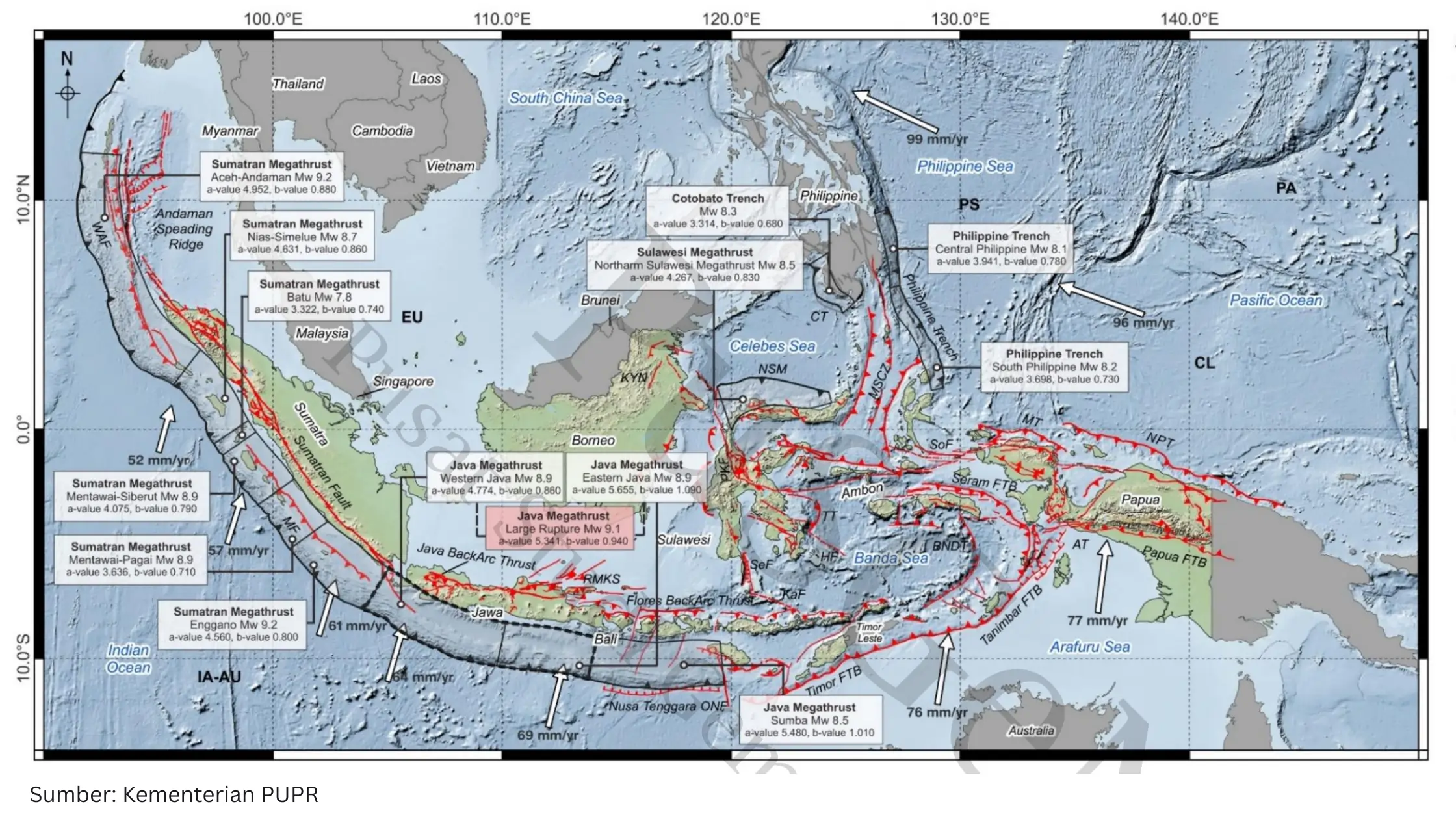

Wilayah tambang nikel di Maluku Utara kini menjadi sorotan karena dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Aktivitas pertambangan telah mengubah guna wilayah secara drastis, seperti menghilangkan tutupan lahan, mengganggu sistem hidrologi, dan menurunkan kualitas tanah serta air secara signifikan.

Dalam kacamata geospasial, wilayah-wilayah bekas tambang nikel mengalami penurunan kualitas. Penurunan tersebut tercermin secara fisik, seperti permukaan tanah menjadi keras, miskin unsur hara, mengandung logam berat, serta kehilangan kapasitas resapan air, yang berkontribusi terhadap banjir permukaan dan pencemaran lintas wilayah.

Salah satu dampak paling krusial adalah pergeseran fungsi ekologis kawasan tersebut. Lahan eks tambang, yang semula merupakan bagian dari sistem ekologis kompleks, kini berubah menjadi zona marginal yang tidak lagi mampu menopang vegetasi alami. Air larian dari kawasan tambang membawa serta sedimen dan logam berat ke badan sungai dan pesisir, memperluas jejak kontaminasi hingga ke zona pesisir secara spasial. Dalam beberapa kasus, analisis geokimia menunjukkan kandungan logam berat di air tanah melampaui ambang batas aman, menandakan potensi krisis kesehatan lingkungan.

Pemulihan lahan bekas tambang juga tidak melulu soal permasalahan teknis reklamasi berbasis penanaman ulang. Pemulihan lahan bekas tambang harus juga melibatkan pendekatan geospasial holistik yang melibatkan pemetaan degradasi lahan, identifikasi zona risiko, serta perencanaan intervensi berbasis data spasial.

Menurut Peneliti Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN, Destika Cahyana, restorasi ekologis perlu mencakup beberapa hal. Dalam pernyataan tertulis di Antara, ia mengemukakan bahwa restorasi ekologis harus mencakup perbaikan struktur tanah melalui amelioran, seperti kompos, biochar, atau dolomit, serta teknologi bioremediasi untuk menetralisasi logam berat.

Destika juga mengatakan bahwa pemulihan tidak dapat berhasil jika hanya ditangani oleh teknokrat. Keterlibatan masyarakat lokal, terutama komunitas adat, sangat penting. Mereka memiliki pengetahuan lokal tentang karakter tanah dan dinamika lanskap yang telah diwariskan lintas generasi. Sayangnya, pendekatan reklamasi yang dominan saat ini cenderung eksklusif dan berbasis kontraktor.

Terakhir, Destika mengungkapkan bahwa rehabilitasi lahan tidak cukup hanya memperbaiki fungsi permukaan, tetapi harus juga membangun kembali jejaring kehidupan yang pernah ada. Artinya, pemulihan lahan harus selaras dengan pemulihan perairan, udara, vegetasi, dan juga struktur sosial-budaya masyarakat sekitar.