Ketika Data Geospasial Diabaikan, Risiko Bencana Semakin Meningkat

Indonesia sebenarnya tidak kekurangan data geospasial, lembaga seperti Badan Informasi Geospasial (BIG), BMKG, Kementerian PUPR, dan BNPB telah memproduksi berbagai peta tematik, seperti peta rawan gempa, risiko banjir, dan peta penggunaan lahan.

Sayangnya, data ini masih jarang dijadikan dasar utama dalam perencanaan tata ruang, terutama di tingkat daerah. Padahal, menurut Bappeda Bangka Belitung, data geospasial dapat memandu proses pembangunan agar lebih presisi, efisien, dan sesuai karakteristik wilayah.

Namun, laporan dari Bappeda Jawa Barat menunjukkan bahwa pemanfaatannya masih terkendala karena keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi spasial, serta belum optimalnya integrasi antar sektor dan lembaga.

Bencana di Wilayah Rawan, Cermin Gagalnya Perencanaan

Posisi geografis Indonesia di wilayah Ring of Fire menjadikannya sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana alam. Dilansir dari Kompas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa lebih dari 70 persen wilayah Indonesia tergolong rawan bencana, dan sekitar 53.000 dari 75.000 desa berada di zona tersebut. Meskipun data ini telah tersedia luas, pembangunan masih sering dilakukan di area berisiko tinggi.

Contoh yang paling mencolok adalah pembangunan hunian tetap (huntap) di Kota Palu pasca-gempa dan tsunami tahun 2018. Lokasi-lokasi seperti Duyu dan Tondo diketahui dibangun di atas lahan yang telah dipetakan sebagai zona rawan banjir dan longsor. Akibatnya, sejak 2020 kawasan tersebut berkali-kali diterjang puting beliung dan banjir, memperlihatkan bahwa pembangunan tanpa memperhatikan data spasial hanya memperbesar potensi kerugian dan penderitaan masyarakat.

Kebijakan Satu Peta, Misi Ambisius yang Terbentur Realita

Pemerintah mencoba mengatasi persoalan tumpang tindih tata ruang dan ketidaksinkronan data dengan meluncurkan Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy. Inisiatif ini bertujuan mengintegrasikan seluruh data geospasial ke dalam satu platform nasional dengan skala 1:50.000. Hingga awal 2024, program ini telah menghasilkan lebih dari 158 informasi geospasial tematik, dan 121 wilayah telah menyelesaikan kompilasi peta tematiknya.

Namun, seperti dilaporkan Kompas, pelaksanaan di lapangan masih dihadang tantangan klasik seperti keterbatasan teknis, minimnya SDM terlatih, serta lemahnya koordinasi dan komunikasi antar instansi. Ini menunjukkan bahwa transformasi menuju pembangunan berbasis data tidak hanya membutuhkan perangkat teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja dan komitmen politik yang kuat.

SIG dan Mitigasi Bencana: Solusi yang Belum Diprioritaskan

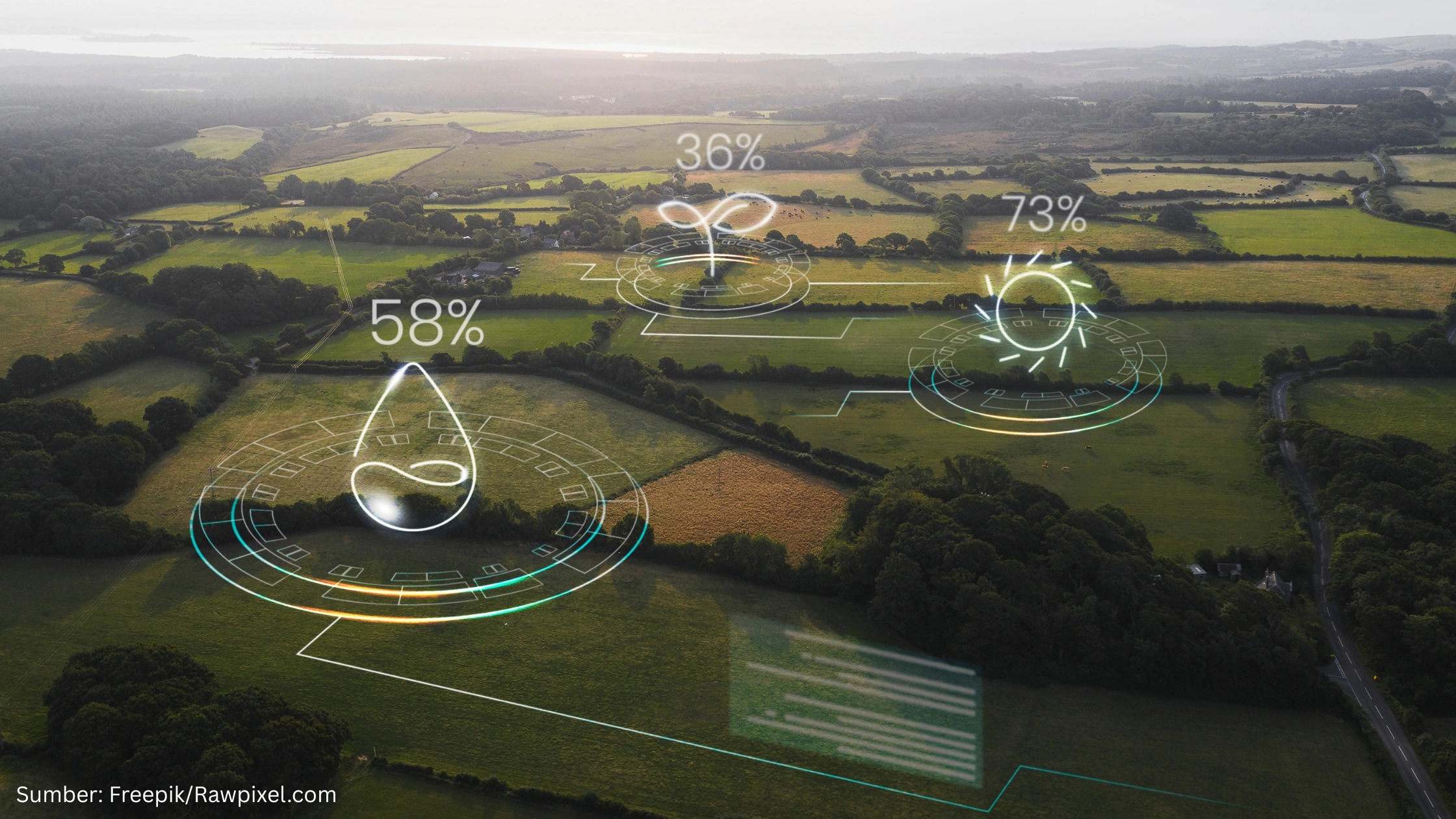

Sistem Informasi Geografis (SIG) sebenarnya bisa menjadi solusi strategis dalam mitigasi bencana. Teknologi ini memungkinkan pemetaan risiko banjir, longsor, hingga kebakaran hutan secara real time dan akurat, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Beberapa daerah mulai mengadopsi SIG dalam penataan ruangnya, seperti yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi Banten.

Namun secara umum, penggunaan SIG masih bersifat parsial dan belum menjadi acuan utama dalam kebijakan tata ruang. Banyak rencana pembangunan masih disusun secara konvensional tanpa dukungan analisis spasial yang memadai. Padahal, pemanfaatan SIG secara optimal dapat menyelamatkan ribuan nyawa dan mencegah kerugian ekonomi yang masif akibat bencana.

Analisis: Logika Spasial vs Logika Investasi

Akar persoalan dari minimnya penggunaan data geospasial dalam pembangunan sebenarnya terletak pada pergeseran orientasi. Banyak keputusan pembangunan yang lebih mengikuti logika investasi ketimbang logika spasial. Artinya, lokasi proyek lebih dipilih karena daya tarik ekonomi, nilai lahan, atau kedekatan dengan pusat kota, tanpa mempertimbangkan kerentanan lingkungan atau risiko bencana.

Akibatnya, pembangunan justru menciptakan kerentanan struktural yang baru. Data geospasial yang seharusnya menjadi alat pembaca risiko dan peluang wilayah hanya menjadi dokumen formalitas. Hal ini sangat berbahaya, karena ketika bencana datang, masyarakatlah yang harus menanggung beban paling besar.

Risiko dari pengabaian data geospasial bersifat sistemik, yang paling terlihat jelas adalah kerugian finansial negara meningkat karena dana publik digunakan untuk membangun di wilayah yang berisiko tinggi.

Faktor-faktor lain seperti, kehilangan nyawa dan trauma sosial atas bencana alam juga menjadi ancaman nyata, dimana yang sering menjadi korban adalah kelompok rentan yang tinggal di kawasan yang tidak pernah dilindungi oleh perencanaan berbasis data. Hal Ini memperlihatkan adanya ketimpangan spasial yang serius dimana keputusan tata ruang justru memperlemah daya tahan masyarakat terhadap bencana.

Bangun dari Bencana: Saatnya Tata Ruang Pakai Akal dan Data

Data geospasial semestinya tidak dipandang sebagai pelengkap administratif, melainkan sebagai alat utama dalam perencanaan dan perlindungan sosial. Dalam konteks Indonesia yang rawan bencana, pemanfaatan data ini bisa menjadi garis pertahanan pertama untuk meminimalisasi dampak.

Kebijakan Satu Peta dan teknologi SIG seharusnya dijadikan fondasi utama dalam menata ruang, bukan sekadar wacana. Bencana mungkin tidak bisa dihindari sepenuhnya, tetapi resikonya bisa ditekan selama kita mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh data. Paradigma pembangunan harus segera bergeser dari logika ekonomi semata ke arah logika spasial yang berpihak pada keberlanjutan dan keselamatan hidup.

source :