Kedatangan Bill Gates ke Indonesia pada Mei 2025 lalu bukanlah kunjungan biasa. Di balik senyum diplomatis dan sambutan hangat dari Presiden Prabowo Subianto, terselip satu agenda besar, yaitu pelaksanaan uji coba klinis vaksin TBC di tanah air, hasil kolaborasi antara Gates Foundation dan Pemerintah Indonesia. Dalam pidato resminya, Presiden Prabowo dengan antusias menyebutkan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu lokasi utama untuk pengujian vaksin tuberkulosis berbasis teknologi mRNA, yang disebut-sebut mampu untuk "menyelamatkan dunia".

Namun, di balik janji manis itu, gelombang kritik tak bisa dibendung. Proyek ini bukan hanya melibatkan Indonesia, tetapi juga empat negara lain, Afrika Selatan, Kenya, Zambia, dan Malawi. Keterlibatan kelima negara ini menjadi “gonjang-ganjing” dan dipertanyakan oleh banyak kalangan sebagai bentuk eksperimen atas nama kemanusiaan.

Ketika publik mengetahui adanya dana hibah sebesar Rp2,6 triliun dari Gates Foundation untuk mendukung pelaksanaan uji klinis tersebut, spekulasi liar pun mulai bermunculan. Di media sosial, suara-suara sinis mulai terdengar. Apakah pemerintah benar-benar sedang memperjuangkan kepentingan kesehatan rakyat, atau sekadar “menjual” rakyatnya dalam kesepakatan politik global yang penuh kepentingan? Pertanyaan itu semakin mengemuka karena minimnya keterbukaan informasi soal proses persetujuan, risiko, dan pemetaan wilayah uji coba yang rentan secara sosial-ekonomi.

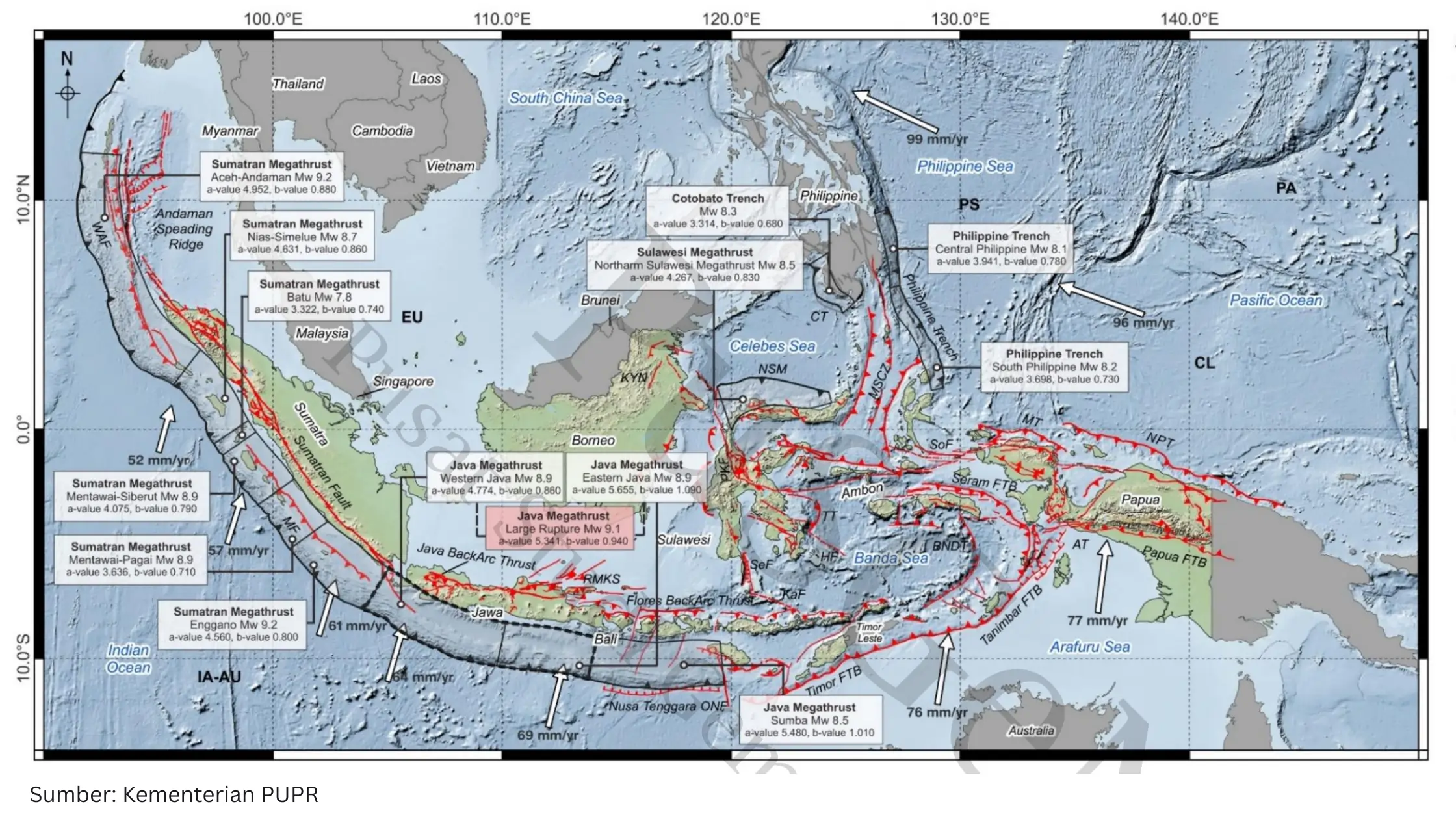

Apakah uji klinis ini lahir dari kebutuhan medis yang riil, atau hanya bagian dari strategi politik luar negeri bertopeng filantropi? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat lebih jauh, bukan hanya dari aspek medis atau politik, tetapi juga melalui kacamata geospasial, siapa yang terdampak, di mana, dan mengapa daerah-daerah tertentu selalu menjadi sasaran?

TBC Jadi Ancaman Nyata di Indonesia

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) pada November 2024, Indonesia masih berada di peringkat kedua dunia dalam hal jumlah kasus tuberkulosis (TBC). Bahkan, kasus di Indonesia berkontribusi mencapai 10 persen dari total kasus global.

PPTI menekankan bahwa penanggulangan TBC di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini mencakup peningkatan deteksi dini, pengobatan yang tepat, serta edukasi masyarakat untuk mencegah penularan. Organisasi ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya pemberantasan TBC.

Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah yang berfokus pada penguatan sistem kesehatan nasional, termasuk peningkatan akses layanan kesehatan di daerah terpencil dan penguatan sistem pelaporan kasus, menjadi sangat krusial. Tanpa upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan, target eliminasi TBC di Indonesia akan sulit tercapai. Sebagai catatan, PPTI telah berkomitmen sejak lama dalam membantu pemerintah dalam penanggulangan TBC melalui berbagai program dan inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi beban penyakit ini di Indonesia.

Lebih parahnya lagi, sebuah fakta baru terungkap bahwa pasokan obat TBC di Indonesia hanya cukup sampai Februari 2026. Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Murti Utami dalam rapat Panja dengan Komisi IX DPR pada 7 Mei 2025 yang lalu. Jika melihat dari kacamata mitigasi bencana, menjadi masuk akal kenapa pemerintah Prabowo-Gibran mengambil langkah jangka pendek untuk mengatasi permasalahan minimnya pasokan tersebut, yaitu dengan menjalin kerja sama dengan Bill Gates terkait uji klinis Vaksin M72/AS01E.

Ketimpangan Populasi dan Beban Kesehatan Jadi Sumber Utama

Seperti yang diungkapkan oleh PPTI, dalam mengatasi penanganan TBC di Indonesia, pemerintah harusnya berfokus pada penguatan sistem kesehatan nasional secara merata. Berdasarkan data terbaru dari GoodStats 2024, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah kasus TBC tertinggi di Indonesia. Sepanjang tahun 2024, tercatat sebanyak 234.170 kasus TBC terjadi di wilayah ini, menjadikannya sebagai episentrum nasional dalam penyebaran penyakit menular tersebut. Peringkat kedua dan ketiga masing-masing diisi oleh Jawa Timur dengan 116.752 kasus, serta Jawa Tengah dengan 107.685 kasus. Ketiga provinsi ini memang memiliki kesamaan mendasar, yaitu kepadatan penduduk tinggi, urbanisasi cepat, dan ketimpangan dalam distribusi layanan kesehatan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa beban kasus TBC tidak sekadar berbanding lurus dengan jumlah penduduk. DKI Jakarta, yang populasinya jauh lebih kecil daripada Jawa Barat atau Jawa Timur, tetap mencatat jumlah kasus yang tinggi. Hal ini menandakan bahwa faktor risiko, seperti lingkungan padat, mobilitas tinggi, serta kualitas udara dan sanitasi, turut memainkan peran besar dalam peningkatan angka TBC.

Lebih jauh lagi, provinsi dengan beban kasus yang lebih kecil kerap kali terabaikan dalam narasi nasional. Padahal dalam beberapa kasus, ada faktor-faktor yang memiliki andil besar kenapa daerah tersebut gagal dipetakan. Beberapa provinsi, seperti Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Sulawesi Tengah, jarang masuk dalam sorotan meskipun rawan menjadi lokasi persebaran TBC akibat lemahnya sistem pelaporan, terbatasnya tenaga kesehatan, serta buruknya infrastruktur logistik medis.

Jika dilihat dari perspektif geospasial, konsentrasi kasus di wilayah urban padat, seperti Bandung, Surabaya, dan Jakarta, menegaskan bagaimana penyakit ini menyebar dalam ruang-ruang dengan sirkulasi udara minim, hunian sempit, dan mobilitas tinggi. Namun, wilayah-wilayah rural dan terpencil, meski luput dari angka resmi yang besar, tetap menjadi zona rawan yang tak terpetakan karena keterbatasan pelaporan ke Sistem Informasi Tuberkulosis yang terpadu.

Tingginya jumlah kasus TBC di Indonesia menimbulkan pertanyaan penting, sejauh mana efektivitas sistem deteksi dini, kapasitas laboratorium, dan distribusi tenaga medis di setiap provinsi? Apakah pendekatan ini cukup ketika akar masalah sesungguhnya, yaitu faktor pembangunan dan tata kota yang buruk, justru menyebar di depan mata kita?

TBC Menjadi Cermin Ketimpangan Geospasial

Berkaca pada fakta, baik dari laporan WHO, data nasional, maupun pemetaan kasus TBC oleh GoodStats, terlihat jelas bahwa penanggulangan TBC di Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan kuantitatif semata. Fokus yang hanya mengejar angka kasus dan target eliminasi justru berpotensi menutupi akar persoalan yang jauh lebih kompleks, yakni struktur sosial-ekonomi, geografi, serta kerentanan sistemik dalam layanan kesehatan.

Narasi bahwa Jawa Barat menempati posisi teratas dalam jumlah kasus TBC nasional bukanlah sekadar peristiwa statistik. Angka tinggi ini mencerminkan tumpang tindih antara kepadatan penduduk, keterbatasan infrastruktur kesehatan publik, dan tingginya mobilitas urban. Akan tetapi, bukan berarti wilayah lain yang tidak muncul dalam daftar lima besar lantas bebas dari ancaman. Sebaliknya, provinsi-provinsi dengan akses terbatas, seperti Papua, Maluku, dan sebagian Nusa Tenggara justru menghadapi risiko yang lebih besar karena kasusnya kerap tidak terlaporkan dan tidak terdeteksi.

Dalam situasi seperti ini, pendekatan berbasis wilayah menjadi sangat relevan. Artinya, kebijakan kesehatan harus mempertimbangkan konteks geografis dan sosial secara spesifik. Ketimbang menyamaratakan intervensi kesehatan, negara harus mampu mengidentifikasi dan memahami karakter tiap wilayah, mulai dari tingkat kesadaran masyarakat, akses terhadap fasilitas kesehatan, hingga kualitas data pelaporan. Tanpa identifikasi yang spesifik, vaksinasi sekalipun berisiko menjadi kebijakan yang “kosmetik”, tampak progresif di atas kertas, namun lumpuh dalam implementasi di lapangan.

Apalagi jika melihat konteks terbaru, keputusan pemerintah saat ini untuk menjadikan Indonesia sebagai lokasi uji coba klinis vaksin TBC buatan Gates Foundation adalah langkah yang mengandung dilema besar. Di satu sisi, kerja sama internasional memang penting dalam pengembangan teknologi kesehatan. Namun di sisi lain, hal ini menjadikan rakyat Indonesia yang mayoritasnya bahkan belum memiliki akses dan pengetahuan memadai tentang diagnosis pengobatan TBC sebagai eksperimen vaksin. Hal ini menjadi langkah yang terlalu prematur, bahkan bisa dianggap tidak etis, jika tidak dibarengi dengan perbaikan menyeluruh dari sistem kesehatan nasional.

sumber: Detik, PPTI, GoodStats, Facebook Kontan News