Musim kemarau tak lagi identik dengan langit cerah dan ladang yang mengering. Di banyak wilayah Indonesia, termasuk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, hujan masih mengguyur deras di tengah kalender yang seharusnya menandai puncak kemarau. Fenomena ini oleh BMKG disebut sebagai kemarau basah, sebuah anomali meteorologis yang semakin sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Bukan sekadar cuaca tak menentu, kemarau basah mencerminkan kompleksitas krisis iklim yang mulai terasa dalam keseharian masyarakat. Sawah-sawah petani tergenang dan berbagai perencanaan wilayah lumpuh oleh ketidakpastian cuaca.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat bahwa fenomena ini dipicu oleh berbagai faktor atmosfer dan oseanografi. Faktor tersebut termasuk suhu muka laut yang hangat, pengaruh La Nina, serta gangguan atmosfer, seperti Madden-Julian Oscillation (MJO), IOD negatif, dan gelombang ekuator.

Selain itu, BMKG memproyeksikan bahwa fenomena kemarau basah ini masih akan terus berlangsung hingga penghujung musim kemarau, yakni sekitar Agustus 2025. Dengan kata lain, selama tiga bulan ke depan, wilayah-wilayah yang seharusnya mengalami kondisi kering justru masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi.

Setelah fase tersebut, Indonesia diperkirakan akan memasuki masa peralihan musim atau pancaroba yang biasanya berlangsung antara September hingga November 2025. Periode ini kerap ditandai dengan kondisi cuaca yang semakin tidak menentu, seperti hujan tiba-tiba, angin kencang, dan potensi bencana hidrometeorologi, seperti puting beliung atau hujan es di beberapa wilayah.

Baru pada Desember 2025 hingga Februari 2026, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi akan mulai memasuki musim hujan secara penuh. Pola ini mencerminkan dinamika atmosfer yang semakin sulit diprediksi, serta menuntut adaptasi yang cepat dari berbagai sektor, terutama pertanian dan tata kelola wilayah yang sangat bergantung pada ketepatan musim.

Lalu, apakah langkah yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi ketidaksiapan sistemik dalam menghadapi gejolak atmosfer yang terus berubah? Apakah langkah tersebut sudah cukup?

Kemarau Basah Jadi Bukti Kalender Tanam Konvensional Sudah Ketinggalan Zaman

Curah hujan yang tinggi selama periode yang seharusnya menjadi musim kemarau membawa konsekuensi serius bagi sektor pertanian, terutama dalam proses budi daya tanaman pangan di wilayah-wilayah agraris, seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian Nusa Tenggara. Alih-alih mendapatkan waktu yang tepat untuk persiapan lahan dan tanam, petani justru dihadapkan pada genangan air yang berkepanjangan di lahan sawah dan ladang mereka. Genangan ini menghambat proses pengolahan tanah, memundurkan jadwal tanam secara signifikan, dan menurunkan efisiensi input produksi, seperti pupuk.

Pupuk yang semestinya terserap oleh tanah justru larut dan terbawa oleh air hujan sebelum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh akar tanaman. Fenomena ini, yang dikenal sebagai pencucian unsur hara, menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi di dalam tanah sehingga tanaman tumbuh tidak maksimal. Untuk mengimbangi kerugian tersebut, petani harus melakukan pemupukan ulang, yang tentu membutuhkan biaya tambahan di luar perencanaan awal.

Tak hanya itu, kondisi yang lembab akibat hujan yang terus-menerus menciptakan lingkungan ideal bagi berkembangnya berbagai organisme pengganggu tanaman. Populasi hama, seperti ulat grayak, wereng coklat, dan penggerek batang, meningkat tajam di banyak daerah, sedangkan infeksi penyakit tanaman, seperti busuk batang, bercak daun, dan antraknosa, makin meluas. Serangan ini terjadi pada fase-fase kritis pertumbuhan tanaman, yang akhirnya berdampak langsung pada menurunnya produktivitas dan kualitas hasil panen.

Ketika produktivitas turun dan biaya produksi melonjak akibat kebutuhan pestisida dan perawatan ekstra, margin keuntungan petani menjadi semakin tipis, bahkan berisiko mengalami kerugian. Kondisi ini menunjukkan betapa rentannya sistem pertanian Indonesia terhadap ketidakpastian iklim, sekaligus menjadi bukti bahwa kalender tanam konvensional tidak lagi relevan dalam era perubahan iklim yang memicu anomali cuaca, seperti kemarau basah. Tanpa intervensi berbasis data iklim dan spasial yang presisi, sektor pertanian sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional akan terus berada dalam ancaman siklus gagal panen dan kerugian ekonomi yang berulang.

Keterlambatan dan Kurangnya Antisipasi dari Pemangku Kebijakan

Fenomena kemarau basah sejatinya bukan kejadian langka atau baru terjadi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menunjukkan bahwa pola anomali ini telah muncul secara berkala dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Tercatat terjadi pada tahun 2010, 2013, 2016, 2020, 2023, dan kembali berulang pada 2025.

Tren ini semestinya sudah cukup menjadi alarm bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk membangun sistem mitigasi dan adaptasi yang kuat. Namun, hal yang terjadi justru sebaliknya, respons terhadap kemarau basah cenderung bersifat reaktif, terburu-buru, dan minim perencanaan jangka panjang.

Di banyak daerah, pemerintah lokal masih bergantung pada pola musim konvensional yang tak lagi relevan di tengah perubahan iklim yang makin ekstrem. Sosialisasi dan distribusi informasi dari BMKG belum menjangkau seluruh lapisan petani secara efektif, apalagi dalam bentuk yang mudah dipahami dan langsung dapat ditindaklanjuti di lapangan.

Akibatnya, banyak petani masih menyusun kalender tanam berdasarkan kebiasaan tahunan, bukan berdasarkan proyeksi iklim terkini. Hal ini memperbesar risiko gagal panen karena kesalahan waktu tanam atau pemilihan varietas tanaman yang tidak sesuai dengan kondisi cuaca aktual. Selain itu, kelemahan dalam infrastruktur pertanian turut memperparah situasi. Di banyak wilayah pertanian, sistem drainase yang buruk membuat air hujan menggenang dalam waktu lama, merusak struktur tanah dan menyebabkan akar tanaman membusuk.

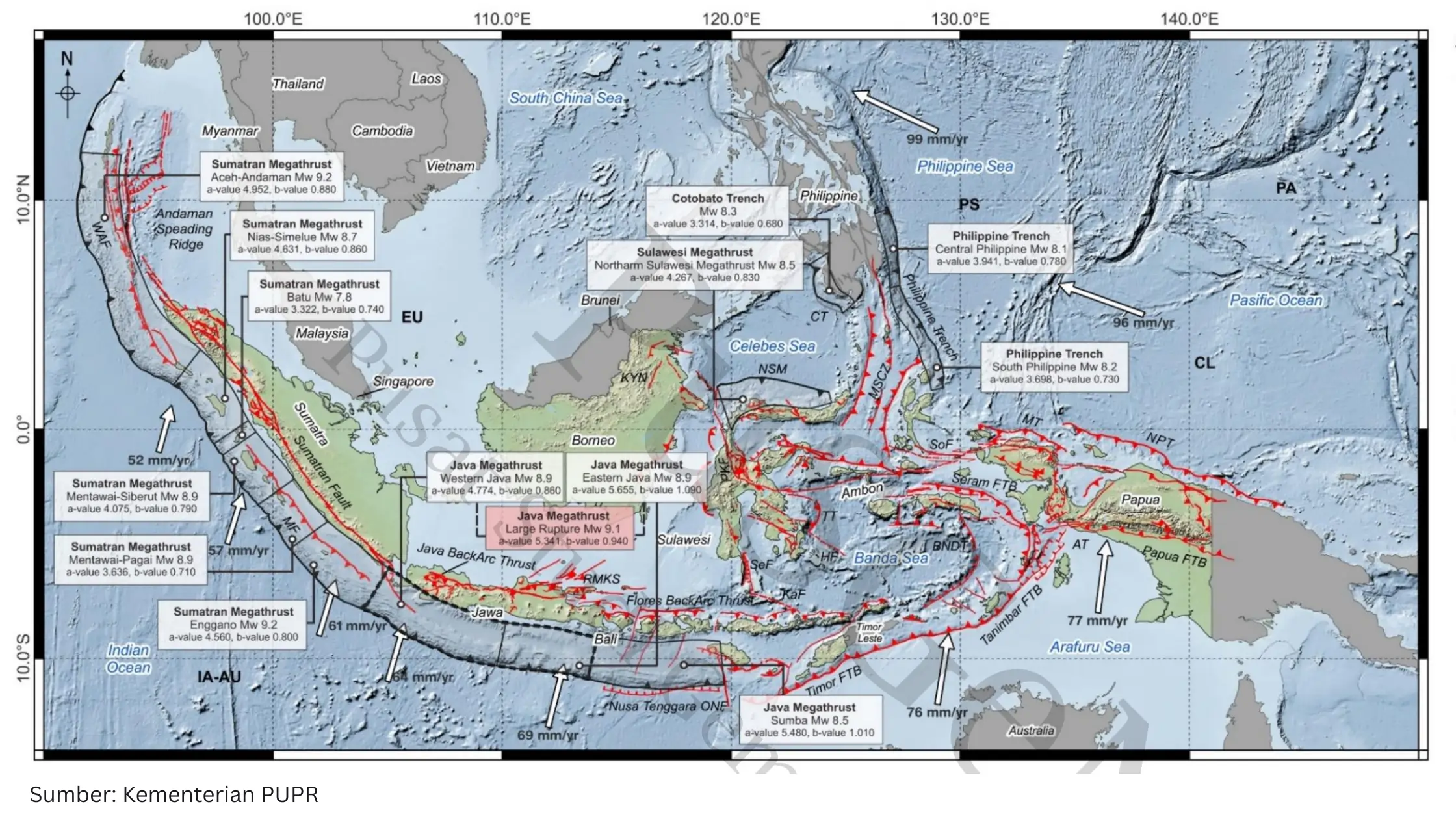

Ketiadaan sistem pendukung berbasis data spasial juga menjadi masalah mendasar. Pemerintah belum mengintegrasikan peta sebaran risiko iklim dengan perencanaan pertanian di tingkat lokal. Lebih dari itu, lemahnya sinergi lintas sektor juga menjadi sorotan.

Lembaga-lembaga, seperti Kementerian Pertanian, BMKG, dan pemerintah daerah, seharusnya bergerak dalam satu ekosistem kebijakan yang terintegrasi, dengan dukungan teknologi prediksi iklim, geospasial, serta pelatihan adaptasi iklim bagi petani. Namun, upaya penanganan kemarau basah justru masih berlangsung dalam silo-silo terpisah, tidak jarang saling tumpang tindih dan justru membingungkan pihak di lapangan.

Fenomena kemarau basah adalah ujian nyata terhadap keseriusan pemerintah dalam membangun sistem pertanian yang tangguh iklim (climate-resilient agriculture). Jika fenomena ini terus dianggap sebagai gangguan musiman semata, tanpa diikuti dengan reformasi kebijakan, maka ancaman kerusakan panen, krisis pangan lokal, dan ketimpangan wilayah akan terus berulang dan makin sulit dikendalikan.

Indonesia tidak hanya memerlukan peta jalan adaptasi iklim yang mencakup mitigasi teknis. Indonesia juga memerlukan transformasi kelembagaan, pendidikan iklim, serta investasi dalam infrastruktur hijau yang mendukung ketahanan di tingkat tapak.

Sumber: Tinta Hijau, Kompas.TV, BBPP Binuang