Sudah menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat Indonesia bahwa bulan-bulan berakhiran “ber”, seperti September, Oktober, November, dan Desember, dianggap sebagai penanda musim hujan. Keyakinan ini muncul dari warisan pengetahuan lokal yang telah berlangsung selama ratusan hingga ribuan tahun. Meskipun sering dianggap sebagai cocoklogi, kenyataannya terdapat dasar alamiah yang mendukung kepercayaan ini.

Kearifan tradisional tersebut sesungguhnya terbangun dari pengamatan jangka panjang masyarakat terhadap fenomena langit dan siklus musim yang berulang. Dari kebiasaan melihat tanda-tanda alam inilah, muncul pandangan kolektif bahwa “bulan Ber” identik dengan datangnya hujan. Pertanyaannya, dari manakah sebenarnya asal-usul cocoklogi ini berkembang dan apa hubungannya dengan fenomena alam yang nyata?

Bulan Berakhiran ‘Ber’ Penanda Kosmik Hadirnya Musim Orion

Penanda datangnya hujan di Indonesia ternyata tidak hanya bergantung pada hitungan bulan, tetapi juga pada tanda-tanda astronomis yang tampak di langit. Dalam tradisi Jawa, kebiasaan ini berakar dari kemunculan Lintang Waluku, atau yang lebih dikenal dengan Rasi Bintang Orion, yang sejak lama dijadikan petunjuk alam bagi petani untuk memulai musim tanam. Orion tidak hanya dipandang sebagai gugusan bintang, melainkan sebagai simbol keterhubungan manusia dengan ritme alam yang telah dijalani secara turun-temurun.

Dari sudut pandang astronomi modern, Orion terdiri atas enam bintang utama, Rigel (Beta Orionis), Bellatrix (Gamma Orionis), Alnilam (Epsilon Orionis), Alnitak (Zeta Orionis), Saiph (Kappa Orionis), serta Mintaka (Delta Orionis), seperti dilansir dari GarutExpo.com. Rasi ini berada di garis lintang antara +85° hingga –75° sehingga dapat diamati baik dari belahan bumi utara maupun selatan. Di belahan bumi utara, Orion tampak jelas pada musim dingin, sementara di belahan bumi selatan muncul menjelang musim panas. Namun, di Indonesia yang berada pada garis khatulistiwa, Orion terlihat dominan justru pada periode awal musim hujan, memperlihatkan adanya keterkaitan langsung antara posisi astronomis Orion dengan pengalaman empiris masyarakat yang menjadikannya penanda musim.

Menariknya, masyarakat Jawa memandang Orion dengan cara yang berbeda dari astronomi Barat. Di wilayah khatulistiwa, Orion terbit dengan posisi “berbaring” sehingga tidak digambarkan sebagai sosok manusia, melainkan menyerupai alat bajak sawah tradisional yang disebut waluku. Dari sinilah, lahir sebuah tradisi yang mengaitkan langit dengan tanah, menjadikan Orion atau Lintang Waluku sebagai tanda tibanya musim bercocok tanam.

Gugusan bintang ini mulai tampak jelas di langit Indonesia antara November hingga April, bertepatan dengan peralihan musim kemarau menuju musim hujan. Hal ini sejalan dengan temuan studi Adi Mulsandi, dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa musim hujan di Indonesia berlangsung dari November hingga April, yang menyumbang lebih dari 77% total curah hujan tahunan, sementara musim kering terjadi pada Mei hingga Oktober. Bagi petani, Orion menjadi semacam “jam kosmik” yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga berfungsi sebagai penanda ekologis yang memandu siklus pertanian sekaligus menghubungkan kehidupan manusia dengan keteraturan semesta.

Keterkaitan Langit, Musim, dan Ingatan Manusia

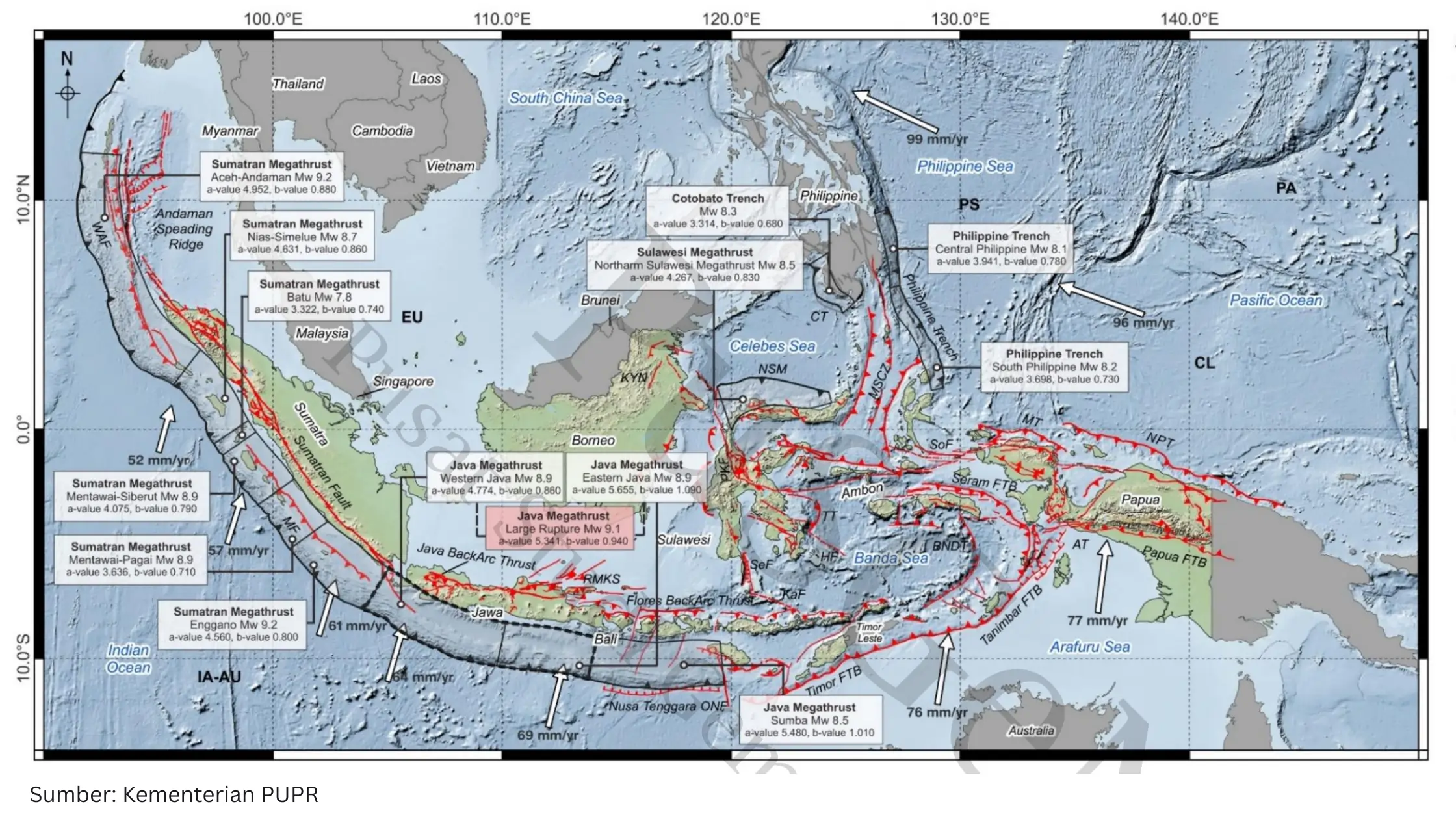

Dalam kacamata geospasial, pengetahuan tentang “bulan Ber” menunjukkan keterhubungan erat antara lokasi geografis, fenomena astronomis, dan dinamika iklim regional. Indonesia yang berada di garis khatulistiwa memiliki pola iklim monsun, di mana pergerakan angin muson barat dari Samudra Hindia membawa uap air dalam jumlah besar yang kemudian turun menjadi hujan. Menariknya, momen kemunculan rasi Orion di langit malam bertepatan dengan perubahan arah angin musiman tersebut sehingga keduanya saling menguatkan sebagai indikator datangnya musim hujan.

Data spasial mengenai lintasan rasi Orion, posisi matahari, serta arah dan intensitas angin dapat dipadukan untuk menjelaskan korelasi ini secara lebih rinci. Melalui pemanfaatan teknologi geospasial modern, seperti pengindraan jauh satelit dan pemodelan iklim berbasis data, fenomena yang dulu hanya ditangkap dengan intuisi tradisional kini dapat diverifikasi secara ilmiah. Inilah bukti bahwa pengetahuan lokal tidak semata-mata mitos, melainkan hasil pengamatan panjang yang kini bisa dipahami dalam kerangka analisis ilmiah dan spasial.

Dengan demikian, kepercayaan masyarakat tentang bulan berakhiran “ber” sebagai penanda hujan merupakan bentuk representasi sederhana dari mekanisme geospasial yang kompleks yang meliputi rotasi bumi, pergerakan rasi bintang, dan sirkulasi atmosfer global. Ingatan manusia yang diwariskan turun-temurun ini merekam tanda-tanda alam, lalu menyederhanakannya dalam bentuk tradisi yang mudah diingat. Inilah yang membuat pengetahuan tersebut tetap hidup hingga sekarang, karena ia menyatukan langit, musim, dan memori kolektif manusia.

Keselarasan antara tradisi dan ilmu pengetahuan ini memperlihatkan bagaimana masyarakat Nusantara mampu membaca tanda-tanda alam.

Orion bukan hanya gugusan bintang di langit, melainkan juga peta kosmik yang membimbing petani dalam siklus hidupnya. Dengan pendekatan geospasial modern, kita bisa menguatkan pemahaman lama tersebut sekaligus membuktikan bahwa warisan lokal memiliki fondasi ilmiah yang kuat.