Masalah gizi buruk di Indonesia tidak hanya berbicara tentang angka statistik, tetapi juga tentang ketimpangan ruang dan wilayah. Di Provinsi Jawa Timur, persoalan ini mencerminkan betapa faktor geografis dan sosial ekonomi saling berkelindan membentuk peta kerentanan anak-anak di setiap kabupaten dan kota.

Meski angka stunting nasional menunjukkan tren positif, turun dari 27,7% pada 2019 menjadi 21,5% pada 2023. Jawa Timur masih menjadi salah satu penyumbang terbesar kasus gizi buruk secara nasional. Namun yang lebih menarik, sekaligus mengkhawatirkan, adalah perbedaan tajam antarwilayah di dalam provinsi ini. Di satu sisi, Kabupaten Probolinggo mencatat prevalensi stunting hingga 35,4%, sementara Kota Malang nyaris tanpa kasus dengan angka 0%.

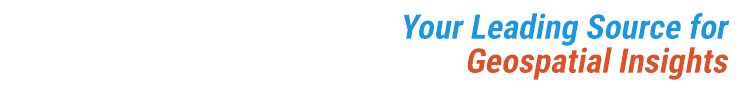

Kesenjangan spasial inilah yang menjadi titik tolak penelitian yang dilakukan oleh Syifa’ Azizah Putri Gunawan, Regina Fortunata, dan Elly Ana dari Departemen Matematika Universitas Airlangga (UNAIR). Melalui pendekatan Geographically Weighted Regression (GWR), mereka berupaya menelusuri bagaimana setiap wilayah memiliki pola penyebab gizi buruk yang berbeda-beda, dan bagaimana perbedaan itu semestinya direspons dengan kebijakan yang lebih kontekstual.

Berbeda dari analisis konvensional yang melihat hubungan faktor penyebab secara agregat, metode GWR membaca variasi spasial. Mereka melihat bagaimana satu faktor bisa sangat berpengaruh di satu daerah, tetapi tidak signifikan di daerah lain. Dengan kata lain, peta menjadi pusat analisis, bukan sekadar latar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh setiap variabel penyebab gizi buruk sangat bergantung pada lokasi geografis. Misalnya, di Kabupaten Tuban, faktor seperti berat badan lahir rendah, akses sanitasi, jumlah posyandu, ketersediaan air bersih, dan tingkat kemiskinan menjadi penentu utama kondisi gizi anak. Namun, di Kabupaten Trenggalek, pola itu berubah. Pemberian ASI eksklusif dan akses air bersih justru menjadi variabel paling dominan.

Secara keseluruhan, model GWR yang digunakan mampu menjelaskan 94,15% variasi data, jauh lebih tinggi dibandingkan model regresi global biasa. Angka ini memperlihatkan bahwa pendekatan berbasis lokasi lebih akurat dalam memetakan kompleksitas masalah gizi buruk di Jawa Timur.

Temuan ini membawa pesan penting, yaitu “satu kebijakan untuk semua daerah” tidak lagi efektif. Setiap kabupaten dan kota memiliki karakteristik ekologis, sosial, dan infrastruktur yang berbeda sehingga kebijakan kesehatan publik harus disesuaikan. Wilayah dengan sanitasi buruk, misalnya, lebih membutuhkan investasi pada infrastruktur dasar, sedangkan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi mungkin lebih diuntungkan dengan program edukasi gizi dan dukungan ekonomi keluarga.

Pendekatan spasial seperti ini tidak hanya membantu memahami “di mana” masalah gizi buruk terjadi, tetapi juga “mengapa” dan “bagaimana” pola tersebut muncul di ruang tertentu. Dengan pemetaan faktor penyebab secara geografis, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi wilayah prioritas, merancang intervensi kesehatan yang tepat sasaran, dan memastikan alokasi anggaran publik lebih efisien.

“Harapannya, hasil riset ini bisa menjadi dasar perencanaan program kesehatan anak di tingkat lokal — agar tidak ada lagi anak di Jawa Timur yang menderita gizi buruk hanya karena lahir di wilayah dengan keterbatasan tertentu,” terang Gunawan, dkk., di laman resmi UNAIR. Dengan perspektif spasial, peta menjadi panduan kebijakan yang memungkinkan pemerintah memahami dan menanggulangi gizi buruk sesuai karakteristik tiap wilayah sehingga tidak ada anak yang dirugikan oleh ketimpangan lokasi.

Baca juga: Tim Riset UNAIR Gunakan Pemetaan Spasial untuk Ungkap Konsentrasi Kasus Kusta di Jawa Timur