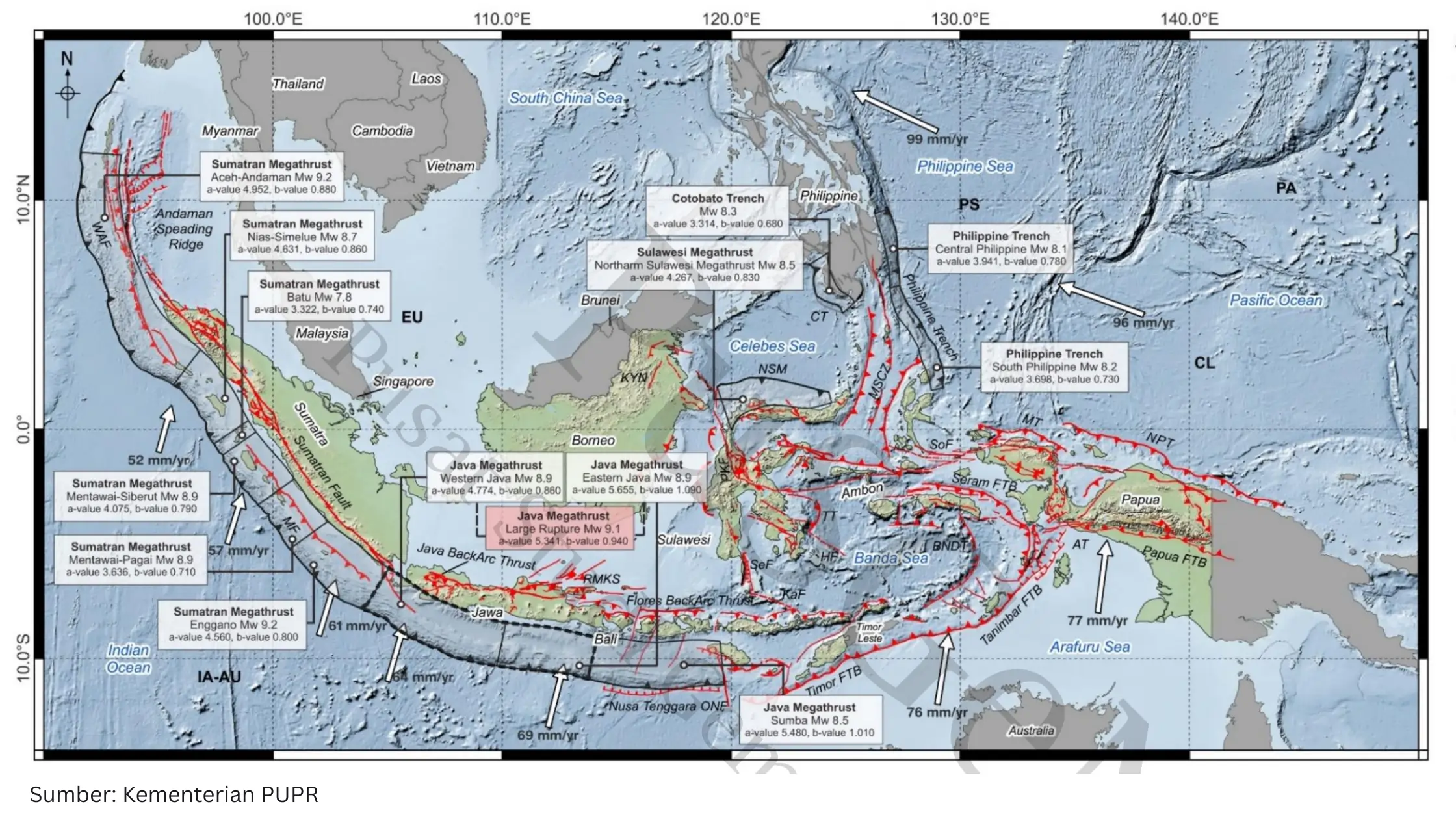

Dunia saat ini sedang diguncang oleh krisis iklim, urbanisasi yang tak terkendali, hingga disrupsi geopolitik global. Dalam kondisi semacam itu, kemampuan membaca ruang, memahami dinamika spasial, dan mengolah data geospasial menjadi keterampilan strategis yang menentukan masa depan sebuah bangsa. Ironisnya, di Indonesia, pendidikan geografi masih diposisikan secara sempit hanya dalam kerangka ilmu pengetahuan sosial (IPS). Pandangan semacam ini bukan hanya mereduksi hakikat geografi yang interdisipliner, tetapi juga berisiko melahirkan generasi yang gagap menghadapi tantangan lingkungan, kesehatan, maupun pembangunan berkelanjutan.

Geografi sejatinya adalah ilmu yang memandang dunia melalui lensa keruangan, menggali mengapa suatu fenomena terjadi di suatu tempat, bagaimana ia menyebar, dan apa dampaknya terhadap manusia dan lingkungan. Secara epistemologis, geografi bukanlah ilmu yang berdiri hanya di satu sisi antara alam atau sosial, melainkan jembatan yang mengintegrasikan keduanya. Sayangnya, kebijakan pendidikan Indonesia masih menempatkan geografi secara eksklusif dalam rumpun IPS.

Keputusan Mendikdasmen Nomor 102/M/2025 mempertegas hal itu dengan membatasi geografi hanya untuk siswa jurusan IPS, sementara siswa IPA yang memiliki fondasi kuat dalam sains justru tidak diberi akses penuh untuk mempelajarinya. Kebijakan ini mempersempit ruang lingkup geografi menjadi sekadar “ilmu hafalan wilayah”, bukan ilmu strategis yang bisa memadukan sains, teknologi, dan humaniora.